本文改編自《陳平原·中國人的精神與命運》發刊詞

陳平原在《與學者結緣》中說,並非每個文人和學者都經得起“閱讀”。

談論起文人學者的著述,我們最熟悉的往往是他們留在紙面上的嚴謹與理智,其實,紙背的溫潤與深情,同樣值得關切。“知人” 不只是為了“論世”,其本身便有獨立價值。

什麼樣的人物值得追懷,不全是取決于事業,更多是性情。

研究者與那些在世或早已謝世的前輩學者對話,若是能超越學理是非的層面,深入他們的真性情與人格魅力,這是不可復制的生命體驗,便可說是“結緣”了。

陳平原

“不可救藥”的文人

在《晚清的魅力》一文中,陳平原說過:“我經常將晚清與‘五四’兩代人放在一起。借用福澤諭吉的話,這兩代人的共同特點是‘一身而歷兩世’。這些徘徊于古今中西間的身影,顯得格外敏感、幽深、復雜多變。”

晚清以及“五四”那一代,是“路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索”。這種“上下求索”的姿態,着實讓人感動。他們在懷疑中自我抉擇,承擔絕望中抗爭的痛苦。

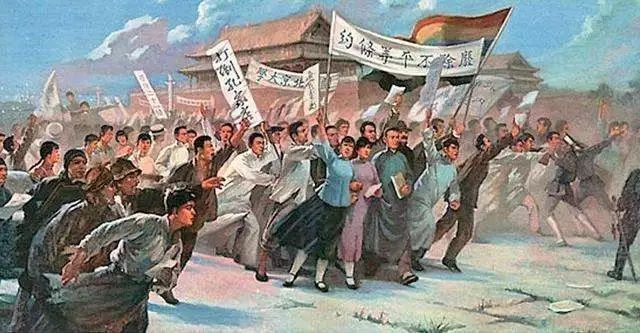

五四運動

晚清文人中,具有思想家氣質的其實不太多,但普遍崇尚獨立思考,因為時代並沒有提供統一的答案,非自己決斷不可。晚清文人多特立獨行,灑脫自然,即便其“名士風流”略带表演色彩,畢竟也有真性情在。

吟吟游俠詩文,寫寫言情小說,或者呼喚革命,或者宣傳新知,晚清文人可做的事情很多。只是其所作所為,多“意氣用事”。

當你讀到黃興“獨立蒼茫自詠詩,江湖俠氣有誰知”,或者雷鐵崖的“十年革命党,七日秘書官”,再或者黃侃的“此日窮途士,當年游俠人”的詩句,而且了解其本事時,你定然會心一笑:真是不可救藥的文人!

“專業主義“带來的傷害

作為讀者,如果你喜歡追究作者壓在紙背的思考,看好“生命體驗與學術研究”的結盟,如此趣味,必然對“有學問的文人”,以及“有文人氣的學者”,情有獨鐘。

聯系到今日中國學界,“專業主義”成為塑造我們思想行為的主要力量,以至壓抑了各種不合規矩的“奇思妙想”,這一點着實令人擔憂。

民國時期留英歸國學者傅斯年,重視考古材料在歷史研究中的作用,擺脫故紙堆的束縛,同時將語言學等其他學科的觀點方法運用到歷史研究中,在現代歷史學上具有很高的地位。

越來越精細的學科分野、越來越嚴格的操作規則、越來越艱澀的學術語言,在推進具體的學術命題的同時,會逐漸剝離研究者與現實生活的血肉聯系。對于人文學來說,這個代價並非微不足道。

純粹的技術操作並非理想的學術狀態。《知識分子論》中,薩義德(E.W.Said)曾抱怨:“今天在教育體系中爬得愈高,愈受限于相當狹隘的知識領域”;而研究文學時,“專業化意味着愈來愈多技術上的形式主義,以及愈來愈少的歷史意識”。

“博雅“對抗“專業”

對抗專業化大潮最好的方式,是“博雅”。以“情懷”來補充“規則”的缺失。沒必要借題發揮,也不是以史為鑒,在選題立意、洞察幽微中,自然而然地調動自家的生活經驗,乃至情感與想象。

在專業領域之外,還有自家的閱讀興趣,還能對社會發言,還敢寫無關升等的文章,這種“業余選手”的架勢,十分難得。

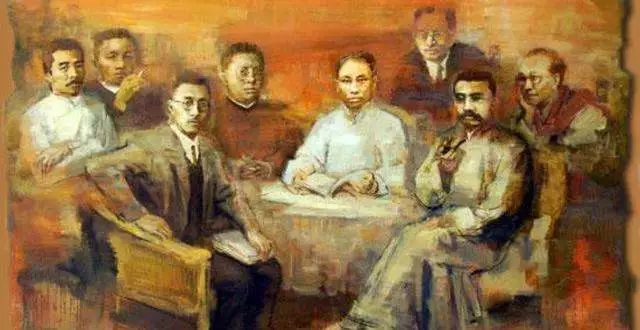

新文化運動

晚清之末,民國之初,五四運動百年,是距離我們最近的一群年輕人探索人生道路的時代。二十世紀中國的社會、生活、思想、學術、文學、教育,仍舊值得談論。在這些人的命運、境遇、精神和趣味之中,你或許會看到諸多熟悉的蛛絲馬跡,你的憂慮或許也曾被他們所憂慮。

為此,北京大學中文系教授、近現代文學研究重磅學者陳平原開設了一門音頻課程,以“中國人的精神與命運”為題,談論二十位現代名家的言行與風采,讓諸多有趣味有神采的文人學者,走出專業的小圈子,方便大眾思考與借鑒。

陳平原先生师從著名文史學家王瑤,接續五四學人典范。評說章太炎、劉师培,還是辨析胡適、錢穆,大都有獨特的發現。有些話題今天很平常,當初卻可能是禁忌(如林語堂);有些人物今天很陌生,焉知若干年不會成為熱門話題(如張競生)。

讓我們在當下紛亂的環境中,略為停下腳步,思考現代中國波瀾壯闊的歷史與人生,也順便清理一下自家跌宕起伏的心情。