十九世纪末,英国诗人和批评家马修·阿诺德在《文化与无政府主义》里曾发出一句流传后世的断语:“文化即我们这个时代所能设想与言说的最好之物。” 在奉行文化精英主义的阿诺德眼中,维多利亚社会的中产阶级是庸俗不堪的“非利士人”,工人阶级更是目不识丁的群氓,一个绵延了数百年的文化传统眼看摇摇欲坠。怎样才能让文化传统香火不断?阿诺德认为,文学能春风化雨般潜移默化地把文化中阳春白雪的部分自上而下传递下去,传播并教授文学正典要落到一门新兴学科,即英语文学身上。英语文学在十九世纪与二十世纪之交作为一门新兴人文学科强势崛起,它经历百年发展,在内外部力量的制衡下不断重划领土疆界,在当下又与其他人文学科一起面对私有化引起的高等教育危机。它的变革也是英美大学体制历经百年风雨的一个缩影。

一、力挽狂澜的尝试:英语文学在二十世纪的崛起

虽然以英语作为写作语言的大作家上溯至乔叟、莎士比亚、华兹华斯,灿若群星,已有一个绵延了数百年的传统,但英语文学研究和教学的兴起是相当晚近的,一直到十九世纪末二十世纪初期,它才作为一门学科得以进入大学。

维多利亚时代末期,传统宗教的社会凝聚力与权威日渐式微,大众传媒兴起,选举权逐渐下放到成年男性公民乃至30岁以上女性公民,加上教育的平等与普及化,英国日渐成为一个各个阶层都有公共空间发声、各个社群都在寻求特定愿景的“众声喧哗”的社会。牛津大学最早的英语文学教授乔治·戈登曾说:“英格兰已经病入膏肓,英语文学是唯一的救治方法。教会已经无能为力,社会改良的方案迟迟不来,英语文学就担负起了三重责任:一是给人愉悦,二是指路引途,然而最关键的是拯救灵魂,弥合社会。”文学因此企图代替宗教的部分社会功能:它既然召唤和书写的是人类的共同经验与情感,那么就对培养跨越社群和阶级的共情感和同胞情谊有不可忽视的助力;既然文学阅读与研究需要沉笃深思,那么培养喜好钻研文本的习惯,就会有助于平息那些躁动不安的因子——这些蠢蠢欲动的反抗欲望在维多利亚末期的底层人民身上尤为突出;在被挑选出来进入大学课程的“正典文学”中闪耀的是资产阶级文明的精神财富,大学是通过它们来教化民众,让他们潜移默化地接受了这一套价值观与道德观。因此,英语文学课程首先在诸如行业学会、工人夜校等职校普及开来。写作了《荒原》的英国诗人艾略特在1916-1919年间就曾为补贴家用,在伦敦大学夜校给工人们教授维多利亚文学。

维多利亚时期,精英阶层子弟在牛津剑桥常修读古希腊、罗马古典文学,一直到1930年代之前,英语文学都还背着“穷人的古典文学”之恶名,它的两次崛起分别发生在1920-1930年间与1930-1950年间。

1920-1930年代介于两战期间,因为一战所带来的生灵涂炭、消费主义倡导的庸俗文化以及德国纳粹种族主义的崛起,英语文学开始负担起了用人文主义精神修复心灵、以高雅文化重塑大众品味与构建民族文学传统以塑造民族身份的三重作用。这时在剑桥任教的I. A. 理查兹、威廉·燕卜荪与F. R. 利维斯对这场运动起到了推波助澜的作用,他们改革了英语文学课程,将其与传统语文学(philology)与修辞学(rhetoric)彻底脱离开来。理查兹首创的“实用性批评”、燕卜荪在诗歌文本里寻找的“七种含混”以及利维斯通过《细察》杂志鼓吹的通过文学批评达到文化改革的手段共同促成了一种新的注重文本形式研究的文学阅读与教学法:课堂教学并不花费大量时间关注断代文学史、历史语境和政治意涵,也不像二十世纪之前的文学批评那样将作者意图和生平当成草蛇灰线来研读作品,而是采取小班教学,选取短篇幅文本(诗歌是最佳文体),师生共同研读分析文本的“张力”、“复义”、“含混”、“悖论”等修辞特色,得出文本所要阐发的普适性的关于“美”、“真理”或者“人性”的基于人本主义的价值观。

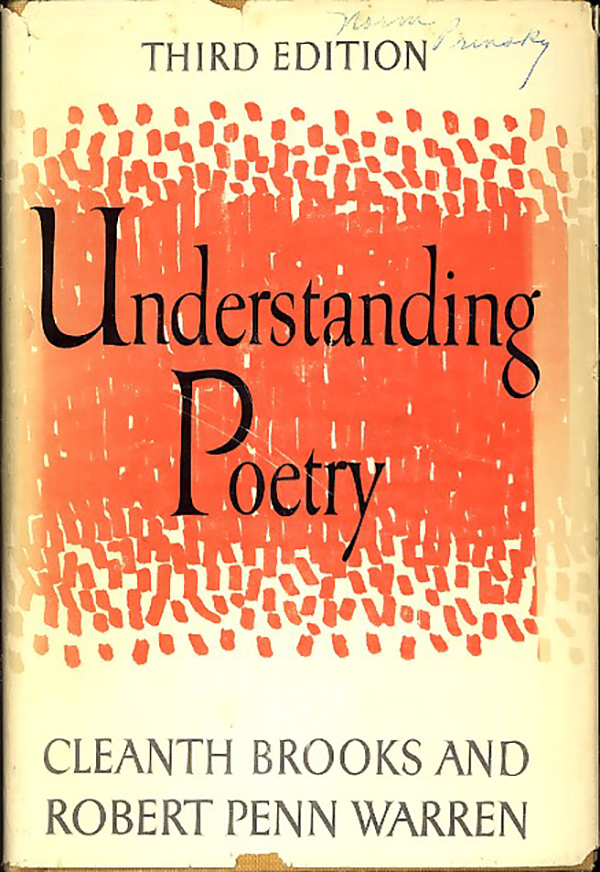

这种批评方法因为实用且可操作性强,加上有如柯林斯·布鲁克斯所编的《理解诗歌》课本的助推,在英美课堂迅速得到认可推广开来。然而这套教学法的本质是精英与保守的:它一方面将文本的自洽独立与精妙复杂抬高到近乎神圣的位置,一方面又要求师生在教学中自我规训成文化传统的护卫队,对文本形式高度关注的要求暗含了对消费主义快餐式庸俗文化的反抗——文本意涵深刻,匆匆一瞥浅尝辄止都不能尽其义,它必须被陌生化,进行反直觉式的解读,一字一句都需在课堂上、在师生之间被反复揣摩,从而共同达到一个对文本和其背后人本主义价值观的革新认识。 这个过程几乎是一个世俗化的宗教皈依仪式:教师扮演牧师角色,拥有对被神圣化文本更大的解释权,但也把这种阐释空间向悟性高的学生开放,而这些开蒙了的学生也从这种“释经”中得到了智性思索的愉悦,在这种文本实践中得到归属于批判大众文化的少数群体(人文主义信徒)的归属感。

这种教学模式和课程设置对英语文学课堂的垄断一直持续到1960年代。此后,英语文学接连受到好几拨思潮的影响,从被新批评改造过的形式主义研究(指注重文本客体并从中阐发人文价值)首先转向了新左浪潮下法兰克福学派宣扬的新马克思主义以及重新被发现的心理分析学派,接着第二波女权主义浪潮也冲进了学院内部。1970年代则有向科学主义(结构主义和后结构主义)转型的趋势:结构主义将文本看作是由若干固定元素组成的整体,像研究物体结构那样研究文本,典型例子有列维·斯特劳斯将俄狄浦斯神话拆解成几十个神话素的做法。到了1980年代,文学研究整体经历了一次“历史学转向”(美国的新历史主义和英国的文化唯物主义)。从1990年代至今,一个大的文学研究趋势是破除“宏大叙事”理论的迷思,不再企图用一个整体性理论去概括阐释文学现象,而是出现了种类繁多的针对特定议题的批评流派,譬如后殖民主义、性别研究、生态主义批评等。较之早期的新批评主义对英语文学的推助,随后的这些变革现在仍然留存下来成为英语文学研究的课程内容, 现在在中国研习英美文学专业的学生已经再也绕不开文学理论这门课程,对这些思潮也不会陌生,因此不再赘述。

二、来自外部的挑战:二十一世纪的英语文学与私有化教育

值得注意的是,以上几波冲击英语文学教学与研究的浪潮都是来自人文学科内部,而1980年代英美面临的社会经济危机则从外部更彻底地改造了高校体制本身,危机波及的不仅仅是英语文学的研究和教学法,整个人文学科本身存在的必要都在商品化的冲击下变成尤为敏感的问题。

1980年前,英国高等教育是精英化的,英格兰地区一共只有38所大学,大学生也只占适龄人口的14%,也就是说,大概每七个高中毕业生才有一个上大学。从1945年二战结束后到1980年代,因为战后经济状况的持续景气与福利社会理念的深入人心,英国的高等教育一直是免费的。各个地方的教育部门替学生向大学支付学费,并且给学生提供日常开支所需费用,整整两三代英国人因此无需担心因个人经济状况而失去受平等教育的机会,可以心无旁骛地投入学业中。而大学教师在那个年代也是个“铁饭碗”工作,通过试用期聘任为讲师之后一般都是终身教职,无需担心因为发表论文数目够不上“卓越研究评价框架”(RAE)的标准(这个量化标准在1986年才开始实施)。

1979年,撒切尔夫人上台,推行新自由主义意识形态,宣扬自由市场规则,减少政府在公共服务方面的开支,高等教育也首当其冲,一方面在1980年代虽然政府继续向高校支付占比约为高校总经费80%的资金支持其运作,但这个数额逐年下降到1990-2000年代的60%左右,目前占比不到30%;另一方面给学生的生活开支资助逐年减少,以学生贷款代之,并且在1998年重新开始收取大学学费,在二十年间从一千英镑一年水涨船高到了目前接近一万英镑一年的水平。与此同时,高等教育规模不断扩张,如今已有超过一半的适龄高中毕业生进入大学继续学习。

可以看到,大学教育的成本在数十年间几乎完全转移到了学生身上,学费成了高校占比约50%的财政来源,在谈论高等教育的时候,它越来越频繁地被一套商品化的话语框住了,它讲求经济回报先于考虑道德伦理、知识启蒙与自我完善。对于英语文学专业的学生而言,高文化素养、语言表达和沟通能力是这个专业能提供给他们的就业能力方面最重要的技能。目前英国大学开设的英语文学专业与其他人文学科联合培养跨学科人才已经是大势所趋,在UCAS(英国全国大学的统一学生申请机构)列出的各大学学位培养计划中,英语文学下属的专业多与创意写作、戏剧、历史、哲学、新闻、政治、社会学等学科一起开设联合学位课程。在笔者所在的大学,英语系修读这种联合学位的学生占到了三分之一甚至接近一半的数目。

这种培养模式弱化了英语文学本身的国别和学科界限,并且与大学内的学生就业指导中心联动,在第二第三年开设针对本专业的就业指导课程,帮助学生提炼从已修课程中获得的“可转移技能”用于应聘工作和职业规划。在这整套话语模式下,在教育机构中的学生是作为未来的人力资本接受训练,“学习”本身被理解成为了获得就业技能而进行自我管理,大学教师重心不再是“传道”,而成为了这个“练功攒技能点升级”的系统里的一个辅助道具——英国大学教师须经过英国高等教育学院培训获得教师资格,填写申请表时重要的一项考量标准就是教师是否做好了“知识促进人”(facilitator of knowledge)的辅助性角色。与此同时,大学教师的职责已经不仅仅局限于教学、行政和研究这个老金三角,已经有了一套新的术语来规范这个职业的考核标准:它的重点考察对象是学术领导能力、知识转移应用以及学生支持服务, 分别对应高校学术体系里的行政领导经历、科研成果在高校以外的实际影响以及一套受学生满意度调查与毕业生就业考评影响的服务框架。

既然是强调群体领导,那么高校行政官僚相应地工资水平就日益水涨船高,在2017年的《卫报》报道中,英国大学校长年薪平均竟超过了27万英镑,与大学讲师平均不过3-5万英镑年薪相比可谓天壤之别。大学行政官僚与一线教师薪资水平的极度不平衡,再加上退休年金改革导致养老失去保障,成为了今年3月份爆发的英国教师大罢工的导火索。一言以蔽之,英国高校教师在新自由主义年代已经从稳定中产阶级职业慢慢下降到“不稳定无产阶级”(precarious proletariat)的地位。博士毕业生的数量远高于需求量,新毕业的博士生多半要做两个以上的一年临时教职岗位才有机会应聘终身教职岗位,再加上临时教职岗位一般只付有课时的九个月薪酬,一身多任做各种兼职成了新教师的必备谋生手段。每年任期结束前新教师还要迅速找到下家,有时为了新教职还需要远距离搬到另一个城市,如此疲于奔命,自然更难以挤出时间好好做科研,充实自己的论文发表记录。

三、尾声:学科内外力量拉扯下的英语文学学科

英语文学曾在十九世纪末到二十世纪中叶曾被寄予塑造国民身份和对抗庸俗文化的重任,然而在大学教育私有化程度日益严重的二十一世纪,它和其他人文学科一样面临着尴尬的境地:一方面它的从业者在学科内部不断通过教学与研究提倡进步价值观、打破原先学科的国别堡垒,另一方面现今的大学体系无法给予新教师职业稳定感,即便是他们珍视的科研成果,也是要被考评框架量化统计,经由学术出版巨头无偿收编,再高价转卖给大学图书馆。即便是在教学方面,它曾被期待能春风化雨般教化出品性温厚、认同英国传统的国民,后来这种暗含了精英色彩和帝国主义视角的意识形态被扬弃,但又陷入了凸显学生消费者身份、强调技能获得而非知识启蒙的话术之中。英语文学在二十一世纪的头五十年里还将继续如同希腊神话中的雅努斯神,一面朝着过去,一面向着未来,不断地被学科内外的力量拉扯着变幻出新的面貌。