上世紀90年代,我調入港媒不久,便公派去香港總部工作。期間,在港聞突發組那段「特殊」經歷,記憶尤為深刻。之後,應邀在全國新聞學術頗具影響力的《新聞記者》期刊(1995年10月)發表了標題為《我在香港當記者》的文章。撫今追昔,別有一番滋味在心頭!全文如下:

《新聞記者》期刊作者撰文的影印件(上)

調入香港大公報上海辦事處工作不久,便有機會去香港總部實習。雖然在此之前,已有8年在上海報界從業經歷,但要在另一種制度和環境下去體驗記者生活的滋味,心裏自然有一種新奇感。

作者宋健早年在香港工作期間的留影

記者的「據點」

甫抵香港,就被安排在報社港聞課突發組實習。突發組主要負責社會新聞的採訪,小組配有8名記者,全天候輪流值班。據説,初入報社「服役」的記者,突發組便是「第一站」,因為這項工作辛苦且又緊張,能磨鍊記者的意志。

那麼,香港每日數個版面的社會新聞,線索從何而來呢?港聞課主任將我引入編輯部旁邊一個不起眼的小房間,房間約莫7平方米,四周由隔音板封死。屋內有一部小電台,突發組組長正湊着它用一隻微型採訪機,聚精會神地邊聽邊錄,小電台裏不時傳出緊促的呼話聲。

主任説,這是一個監聽電台,用於監聽警方值勤時的對話。他説,香港媒體大多採用此法獲取新聞線索,警方有時也會主動與報社聯繫。

一般來説,如果有事情發生,突發組組長會迅速與值班記者取得聯絡,不過,值班記者平時並不在報社,而是在專門的地點值勤。

主任吩咐我説:「明天你就去那個地方,我已安排許寅先生接待你」。許寅是地道的香港人,從內地暨南大學新聞系畢業,已在突發組「服役」近3年。他戴着一副小眼鏡,看上去書生氣十足。

第二天中午,我便隨他驅車去值班點。汽車從港島向九龍方向行駛,過了隧道約10分鐘,來到一條山路,拐了兩個彎,在快近山頂的岔道上停下。

下車後才發現,這裏早已有八九輛漆有各個報社名字的採訪車停在那裏,記者們有的在駕駛室裏看報,有的湊着聊天,有的拿着大哥大嘰裏呱啦地在説些什麼。

我走近遠處豎立着的牌子看,上面寫着「皇家香港天文台京士拍氣象站」。據許寅介紹,由於此地位於九龍中心,東可去新界,南可下港島,交通方便,又因為地處山腰,既可停車,又不為人注目,故久而久之便成為香港媒體社會新聞採訪值班的大本營了。

在香港「皇家香港天文台京士拍氣象站」媒體集中區與友媒記者合影,左二為作者,右一為許寅。

許寅與各報的記者都比較熟悉,他一下車便有人稱他「許哥」。許寅將我一一介紹給諸報社記者,希望日後他們能夠多多關照。我從對方的眼神中顯然看出一種驚歎和好奇。驚歎的是,大公報在內地有不少辦事處和記者站,每年都有駐內地記者來此輪訓;好奇的是他們很想了解上海記者的工作和生活情況。

此時,許寅的手機響了,説警方在啓德機場抓獲幾名小偷,總社希望我們速赴現場。於是,我們開車直撲飛機場。其他幾家報紙的記者也紛紛隨後而去。

下車後,我們快步向機場警署特遣隊跑去,可惜到了特遣隊,一位警官稱罪犯已被帶回去錄口供了。他説,警方下午在入境大堂的出口附近巡邏時,發現10多名男子欲向一批剛到香港的旅客行竊,警方懷疑他們為一個扒手集團,於是上前圍捕,結果在3名被捕男子身上搜獲刀片,而被捕3人全部持雙程證由內地來港。

作者去香港地區警署了解情況

警官講完,便匆匆離去。許寅向後來的幾家報社記者把剛才的事猶如新華社統發稿般地向大家複述一遍。記者們埋頭狂記,隨後各自拿起大哥大向總社發口述稿。

起初,我有些不解,在我的概念中,「同行是怨家」,香港各新聞單位競爭非常激烈,相互間都為獲取獨家新聞而取悅讀者,而這次許寅不但不保密,反而全盤托出。

在返回氣象站的路上,許寅笑着説,大家都在一個道上混飯吃,今天我幫別人,明天別人就會幫我。況且,有些事情算不上什麼大事,自然不必計較。有時,我也會遺漏消息,趕不到現場,但只要給這些小兄弟們去一個電話就行了。看來,圈裏的記者彼此倒蠻有「江湖義氣」的。

回到氣象站,大家又開始「守株待兔」了,我發現各報記者的裝備有類似之處,自己開車,人手一隻大哥大,肩背攝影包,外加一支筆一本採訪本。

「玩命」的老太

在香港,幾乎每天都會有不少社會新聞發生,多時一天可遇到八九宗。於是,你不得不馬不停蹄穿梭採訪,忙時你根本沒心思吃飯。往往會為一件事情跑來跑去,到頭來卻發覺自己勞而無所獲。

一次,獲悉九龍某區一位年逾七旬的老太太坐在高樓家中窗口欲跳樓自盡。於是我們趕到那裏,眺望28層的高樓,卻不見老太蹤影,環顧四周平安無事,問訊路人,都説不知此事,我們也不知老太究竟住在幾樓。我真懷疑是否消息有誤。但許寅一聲未吭上了電梯。

香港高樓林立,人口密集,每日社會新聞頻頻

在電梯裏,我們上下來來回回,詢問了所有出入電梯的居民,終於有對夫婦説,他們只是聽説26樓的一戶居民提起,剛剛有一老婦要尋死。

來到26樓,居民告訴我們,他在19樓朋友家搓麻將時,聽朋友説其外出回來見10樓有警察,並告知有人要跳樓。在到14樓時,我們終於見到給警方報警的老太的隔壁鄰居。

據鄰居反映,開始只是聽見屋內有吵架聲,不多時,一老頭衝出大呼「救命」。於是驚恐的鄰居忙給警方打了電話。現老太已被送進了醫院。

接着我們又趕到附近的一家醫院,幾度折騰之後,終於找到那位想自盡的老太。老太似乎平靜了許多,她的第一句話令我哭笑不得,她説:「我不想死,只是嚇嚇我的老頭。」醫生説,類似這樣的舉動,老太已「玩」過不下四五次了。

走出醫院,許寅對我攤了攤手説:「沒有辦法,這就是我們的工作。」

作者(右)深入香港社區開展民生調研

參加「反黑」行動

在突發組實習期間,我期盼能遇上一次刺激性強些的採訪機會。果然,不久的一個傍晚,許寅行色匆匆,向我揮手説:「快!去深水埗,今晚警方組織『反黑』。」

得知這一消息,我頓覺精神振奮。近年來,香港黑勢力又在抬頭,警察與黑社會的槍戰時有發生。在採訪車上,我的腦海裏象銀幕,閃現着港片中「龍頭老大」那種前呼後擁的威嚴和殘酷無情的神情。

晚上6時許,我們早早趕到了九龍深水埗警署。在那兒,不少同行的汽車也先後到達。

管控犯罪高發區的深水埗警署外景

在香港,人們都知道,黑社會組織以新義安、14K以及「和」字頭為最大。三者各有自己控制的地盤和生意,一般井水不犯河水。新義安以潮州籍人為主,號稱「香港第一幫」,目前約有35000名成員,其中2000名是掛銜職員;14K是由國民黨一手栽培起來的黑社會組織,會員逾50000人,是全港黑社會的第二大幫會;「和」字頭便是香港土生土長的黑社會組織,其中最活躍的是和安樂、和合桃、和勝和,人數亦有數萬人。

除上述三大幫會之外,香港黑社會組織還有福義興、金字頭、東字頭、粵幫等。總之,香港黑社會組織之多是世界各華人社會所少見的。

勒索保護費是黑社會最經常性的大宗非法活動。凡是有利可圖的營業場所,均會成為他們勒索的對象。

底層攤販搵食不易,盒飯填肚

今晚,警方這一行動也正是針對深水埗地區黑幫強索保護費和租攤費,參與非法活動而組織的「清剿」。深水埗是九龍的一個大區,但屬「下只角」,以底層和外來閒雜居民居多,而且這裏的各項經營幾乎均被黑幫控制,屬犯罪高發區域。

深水埗居住者部分為巴基斯坦、越南、菲律賓等外裔族群,人員閒雜

約近20名記者被約請參加今晚行動,在警署訓令室裏,大家情緒顯得較為興奮,個個摩拳擦掌,裝膠捲、試相機、調錄音,冀盼今晚能出手不凡,逮到「大新聞」。

誰知,半晌不見警署來人,記者們有些不耐煩了,有的在訓令室裏來回走動,有的發起牢騷。又過了約莫半個小時,走進一位青年男子,他身材魁偉,穿着一件紫紅色茄克衫,戴一副金邊眼鏡,胸前配戴英國皇家警察的工作證。他一進門,便有好幾位記者搶着與他打招呼。

據介紹,他叫李銀橋,是深水埗警署的高級督察,由於深水埗地區治安的特殊性,加之李銀橋在此戰績顯著,他個人的新聞「曝光率」很高,他的知名度在香港皇家警察部隊中也排得上號。

30餘歲的李銀橋出於職業習慣,始終給人以威武不屈之感。記者們珠連炮式地向他發問,而他顯得沉着。他結合黑板上的地圖説,今次行動是繼警方在嚴打本區販賣「黃帶」活動之後,又一次針對性極強的行動。

他説,深水埗鴨寮街的「黃帶」販賣已少見了,但有關黑幫轉而向小商販強行收取「陀地費」,並將地攤以日租30元租予一些「道友」擺賣雜貨架以及偷盜來的贓物。他最後強調,希望記者在行動中注意安全。

街頭「紅燈區」外景

天已漸黑,整個深水埗警署內,燈火通明,警車閃爍着頂燈來回穿梭,遠處有30多名特遣隊員一身黑裝,頭戴貝雷帽,荷槍實彈,「火藥味」甚濃。

李銀橋和他的特別職務隊員都穿着便裝,他的幾名男副手形象特別,粗粗看上去象個「痞子」,衣裝奇特,有蓄長髮的,有戴耳環的。

打扮「入俗」的香港便衣特勤正在深水埗鴨寮街搜查贓物

我們徒步跟着李銀橋來到了鴨寮街。鴨寮街象似內地的自由市場,長約500多米,髒亂不堪,居民住宅噪雜,四周的樓房老舊破落,與花花綠綠的港島有着天壤之別。要不是採訪,平日真不會「到此一遊」。

深水埗鴨寮街為長約500米的跳蚤市場,周遭房屋老舊

作為先頭部隊的10多名探員和近20名記者浩浩蕩蕩,着實惹目,鴨寮街籠罩着幾分緊張氣氛。路人用奇特的眼光關注着我們;小販們四散開來,有的在收拾攤物,有的乾脆丟下攤物溜之大吉。

我發現攤物中五花八門,有大件的傢俱、家用電器,有冒牌手表、電話機、「黃帶」、淫穢書刊以及淫亂工具等。

販賣字畫老頭,或也是「暗哨」?

特別職務隊員登記攤主的名字,並讓他們靠牆站成一排,他們都屬無證攤販,據交代,攤物是別人委託販賣的,警方懷疑是黑社會慣用的利用他人銷贓的手法。那幾個模樣奇怪的探員,只有在審訊小販時,方顯他們的「英雄本色」。

一路上,記者們緊隨李銀橋,照相機、攝像機直衝着被逮小販,小販們本能地用手捂住驚恐的臉。

突然,有探員緊追一名奪路而逃的傢伙,李銀橋衝上去,一把揪住他的衣領。此君骨瘦如柴,神色不正,説話支吾。李銀橋問他為何逃走?他死不吭聲;讓他出示身份證,他説沒帶;問他家在何處,他亦不答。他很傲慢,大有「視死如歸」之態。

李銀橋一股無名之火噴發而出,他用力卡着他的脖子,兩眼閃着光。我想,若不是考慮記者在場,也許他真會狠狠地「修理」他一番。

最後還是從他身上搜出了身份證。李銀橋的助手拿起大哥大與警署聯繫,查詢其犯罪記錄,警署回話,此人曾參與黑幫火併鬥毆,剛從監獄放出,並有輕度精神病。警方懷疑他是為黑社會「打眼」。李銀橋將他留給助手,自己繼續領着人馬前行。

可能是目標太大的原因,沿途有不少攤位顯然已早早打烊。一位外籍小販慌慌張張地正將一大堆舊的電視機、收錄機往暗處拖,被李銀橋發覺,上前盤問,他一會兒講廣東話,一會兒又改説英語,稱這些電器是剛從他的同僚那裏買來的。問他同僚情況,他稱已走了,找不到,亦無住址。看來鴨寮街的確混雜,治安狀況令人堪憂。

市場倒賣二手電器的小販十分警覺

這時,一輛大噸位的警車駛來,跳下20多名市政署工作人員,他們將無牌擺賣的貨物送回警署,以核對他們出售的東西是否是贓物。

「反黑」行動歷時兩個多小時,記者們簇擁着李銀橋,希望他對這次行動發表意見。李銀橋捋了捋頭髮、不慌不忙從懷裏取出香港皇家高級警察的胸卡佩好,略思片刻後,表達自如。

他強調,警方這次行動是希望通過對黑幫收「陀地費」活動的打擊,以避免其他黑幫見利加入爭地盤而演變成火併事件。

一場反黑大行動終告結束,沒有槍聲,沒有搏擊,也沒見「龍頭大哥」,我的內心時不時感到有些缺憾……

《新聞記者》期刊作者撰文的影印件(下)

我問許寅,深水埗經常報道警方打擊行動,會不會擾亂人心呢?他笑道,在彈丸之地的香港,社會上每天都會出現與警方相關的事情,只要給記者逮住,都可能訴之報端,而此類新聞也是讀者最關心的。報道警方消息,一方面可給予罪犯以威懾,另一方面也能樹立他們在公眾中的良好形象,所以香港警察是比較受人尊敬的。

當然,許寅轉言説,有時也給他們寫些「擦鞋稿」。所謂「擦鞋稿」是香港新聞圈內的一句行話,説白了就是「馬屁稿」。

雖然時間已很晚,我們飢腸轆轆,但還得馬上趕回報社去沖洗照片,趕寫特稿。(作者 宋健)

作者宋健近照

作者簡介:宋健畢業於國際政治學院新聞系,曾是上海商報記者、香港大公報高級記者,現為香港商報上海首席代表兼辦事處主任、香港商報上海新媒體主編。在數十年媒體生涯中,他採訪過諸多國家政要、社會名流、中外知名企業家等。宋健還是上海海外聯誼會理事、上海市對外文化交流協會理事、上海青浦全球招商大使、上海市高級人民法院案例評審專家。(電郵:highersh@163.com)

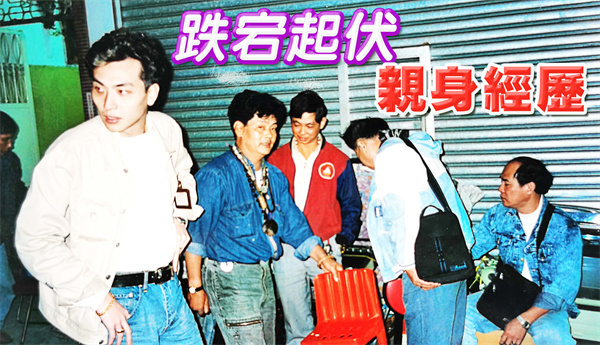

頂圖:1994年12月27日,本文作者緊隨香港便衣警察在深水埗參與「反黑」行動。