2013年1月,兩本同時出版的書,捧紅了一個情懷指數爆表的句子:不要因為走得太遠而忘記為什麼出發。

這兩本書都與已故央視著名制片人陳虻有關,分別是北京大學新聞與傳播學院教授徐泓編著的《不要因為走得太遠而忘記為什麼出發——陳虻,我們聽你講》(中國人民大學出版社2013年1月版)和一位媒體人的自傳《看見》(廣西师范大學出版社2013年1月版)。前者是關于陳虻的紀念文集,收有陳虻同事、好友對他的回憶以及他自己的經典言論、講座精華和報道文章;後者收有作者對陳虻的懷念文章《陳虻不死》。兩本書中都有陳虻經常說的句子“不要因為走得太遠而忘記為什麼出發”,而這個句子旋即被眼尖的讀者挑出,置于網絡傳播的洪流。

在《不要因為走得太遠而忘記為什麼出發——陳虻,我們聽你講》的前言部分,徐泓寫道:“正如陳虻多次引用的卡里·紀伯倫那句名言:不要因為走得太遠,以至于忘記自己為什麼出發。”正因為這句“正如陳虻多次引用的卡里·紀伯倫……”的指引,關于此金句的版權遂成定論。不久後,網絡上出現了貌似更權威也更詳盡的說法,如下——

“不要因為走得太遠而忘記為什麼出發”出自卡里·紀伯倫的詩《先知》。原句英文句式是“We already walked too far, down to we had forgotten why embarked”,譯成中文是“我們已經走得太遠,以至于忘記了為什麼而出發”。

紀伯倫

紀伯倫(1883年-1931年)是黎巴嫩詩人、畫家,現代阿拉伯文學的重要奠基人。他出生于黎巴嫩北部貝什里一個馬龍派天主教徒家庭,幼年未受正規教育。1895年,因不堪忍受奧斯曼帝國的殘暴統治,紀伯倫母親带他移民美國。在美國求學期間,紀伯倫顯露出不凡的繪畫天賦,不久他的興趣轉向文學。在創作初期,他用阿拉伯語寫作,後來改用英語寫作。

自1918年創作第一部英文作品《狂人》至1931年逝世,紀伯倫一共寫了八部英語作品。其中,除了詩劇《大地神》,其余均為散文詩,它們構成了紀伯倫文學遺產中的精華。紀伯倫特殊的宗教和語言背景,使得他可以克服本民族的文化偏見,以更超然的視角來看待全人類共同的精神財富,融匯貫通,兼收並蓄。出版于1923年的散文詩《先知》是一部為紀伯倫贏得國際聲譽的杰作,這部他“思考了一千年”的作品被譽為“東方饋贈給西方的最美好禮物”。

在《先知》中,紀伯倫假托先知穆斯塔法之名,以俯瞰眾生的姿態、充滿神性的口吻,言說了宇宙、人類、社會和真理這些最根本的問題。同時,一些對仗的概念,如“靈魂-身體”“歡樂-悲傷”“離散-相聚”“故鄉-他鄉”等也在這部作品中被探討。“不要因為走得太遠而忘記為什麼出發”所蘊含的“遠方-出發”關系,無論是邏輯還是語態都與《先知》所表達的意象嚴絲合縫。

《不要因為走得太遠而忘記為什麼出發》

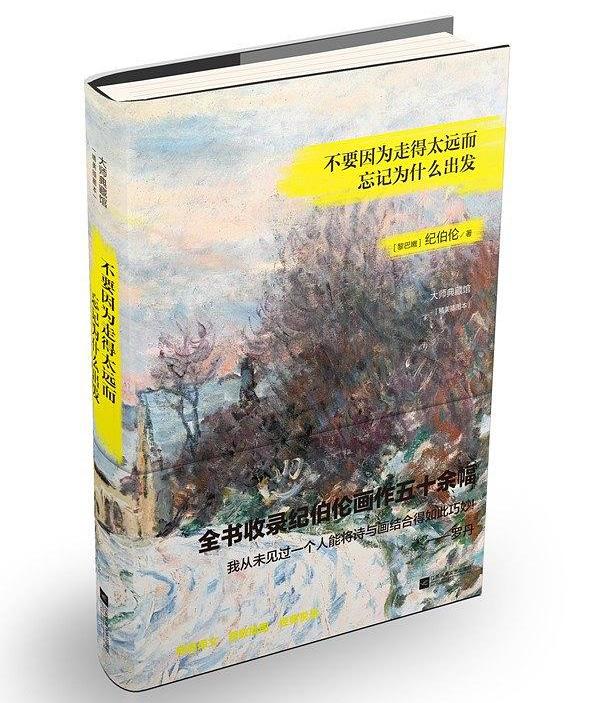

“不要因為走得太遠而忘記為什麼出發”出現在《先知》里,代表着人間的善意期待。以至于一本近年出版的紀伯倫詩選,竟直接用這個金句作為書名(《不要因為走得太遠而忘記為什麼出發》,江蘇鳳凰文藝出版社2017年1月版,王志華譯),書中輯錄了包括《先知》《沙與沫》在內的紀伯倫最著名的幾部散文詩。

以某位詩人最動人的詩句作為詩選的書名,此乃出版領域的常規操作,它猶如讀者閱讀作品時的覘標。不過,疑問也恰恰因此產生——“覘標”壓根兒不存在。通讀這本紀伯倫詩選中的《先知》,你找不到“不要因為走得太遠而忘記為什麼出發”,也找不到直譯自英文原句的“我們已經走得太遠,以至于忘記了為什麼而出發”。搜索整本詩選,依然毫無收獲。由于這本詩選沒有序言,也沒有題記、後記等,所以沒有任何輔助信息來解釋這個令人費解的現象:為什麼紀伯倫詩選《不要因為走得太遠而忘記為什麼出發》中沒有與書名相同的句子?

是否由于翻譯的原因而導致這個句子的“丟失”?此等假設盡管有違常識,但不妨窮盡各種可能。搜索《先知》其他幾個重要譯本:冰心譯本,查無;伊宏譯本,查無;錢滿素譯本,查無。于是,可以基本推斷:“不要因為走得太遠而忘記為什麼出發”及類似句式不是出自《先知》。

這個句子會不會出自紀伯倫的其他作品?對比較主流的五卷本《紀伯倫全集》(人民文學出版社2001年1月版)進行全文搜索,結果還是查無。

進一步擴大范圍,在英文網絡中,以這個金句所包含的關鍵詞“太遠”“忘記”“出發”等與“紀伯倫”進行組合搜索,有少量結果:或說出自《先知》,或說出自《沙與沫》。顯然,英文網絡的搜索結果與中文網絡的“權威說法”形成了循環論證,带有濃厚的“貼牌代工產品返銷國內”的痕跡。網文作者中式英語的語法習慣,佐證了上述判斷。

由此,一個令人掃興的結論便呈于善良的人們面前:紀伯倫並沒有說過“不要因為走得太遠而忘記為什麼出發”。那麼,徐泓何以會說“正如陳虻多次引用的卡里·紀伯倫……”?

還是回到這個金句廣為流傳的出發點,2013年1月那兩本同時出版的書。 《看見》主要有兩處提及這個金句,分別是——

十年前,當陳虻問我如果做新聞關心什麼時,我說關心新聞中的人——這一句話,把我推到今天。……十年已至,如他(陳虻)所說,不要因為走得太遠,忘了我們為什麼出發。(前言)

我離開(央視)評論部時,白岩松在南院的傳達室里放一個袋子,讓人留給我,里面裝着書,還有十幾本雜志,都是藝術方面的。我理解他的意思,他希望什麼都不要影響到生命的豐美。他的書出版,托人轉我一本,里面寫:“陳虻總說,不要因為走得太遠,忘了我們為什麼出發。如果哀痛中,我們不再出發,那你的離去還有什麼意義?”(第20章《陳虻不死》)

從這段表述看,無論是她自己的回憶還是摘錄白岩松書中的贈言,都只提“陳虻說”,而未提陳虻引用了誰。

徐泓編著的《不要因為走得太遠而忘記為什麼出發——陳虻,我們聽你講》中,則更多次地提及這個金句,除了徐泓在前言部分所寫的“正如陳虻多次引用的卡里·紀伯倫……”,還包括——

陳虻曾說:走得太遠,別忘了當初為什麼出發。(序言之二《紀念,是為了再次出發》,白岩松文)

陳虻說,現在我們有很多紀錄片熱衷于講述一個悲歡離合的故事,如果僅僅是這樣一個故事,而沒有和大的文化背景、時代背景、民族命運相關聯的話,其實是背離了紀錄片的本源。因為故事片更好看,更能使人動情。現在我們需要解決的一個問題就是:因為走得太遠,以至于忘了我們為什麼要出發。(系列博文之三《紀錄片,在中央電視台是需要一級保護的產品》)

陳虻:因為我們走得太遠,以至于忘了我們為什麼要出發。當我們認真地去研究怎樣去拍紀錄片的時候,或許我們已經開始淡忘了我們為什麼要拍紀錄片。(附錄《對話呂新雨:我們不缺記錄的手段,但缺乏記錄的理念》)

凡此種種,人們唯一能確認的是,將陳虻掛在嘴邊的“不要因為走得太遠而忘記為什麼出發”與紀伯倫聯系在一起的是徐泓在前言不經意間带過的那句。至于將此金句與紀伯倫捆綁,是徐泓事後考證,還是陳虻親口所言,無法確認。比對不同當事人的表述,前一種可能也許大一些。

退而言之,即便陳虻自己說“引用了紀伯倫”,依然存在着兩種可能:一、陳虻記憶有誤;二、陳虻在閱讀紀伯倫詩文時進行了歸納總結,提煉出了這個主題。

事實上,紀伯倫詩歌里有不少近似意象的表達。僅以《先知》(錢滿素譯本)第一章《船的歸來》為例,紀伯倫寫道:

被選與被愛的穆斯塔法,他時代的曙光。十二年了,他在阿法利斯城中等待他的船只歸來,好將他送回出生的島上。

如今他行至山腳,又一次面向大海,只見他的船只冉冉駛入港灣,船首的海員們,正是他的故鄉人。

多少次你們在我夢中揚帆。如今你們在我覺醒時駛來,但覺醒只是我更深的夢境。我已整裝待發,我的熱望正和滿帆一起等候風起。

出生的島、入港的船和等候風起的帆,是哪一種意象觸動了理想主義者陳虻?