今天,地方戲的戲迷在何處?基層文藝院團路在何方?

是躲進博物館還是勇敢闖市場,是扎根小鄉土還是邁向大世界?是堅守傳統還是破圈出圈?在如此矛盾糾結中,不少文藝院團迷失了自己、陷入了困境。

在濱州沾化,冬棗樹下,有種名叫「漁鼓戲」的地方戲,它給出了一個別緻答案——以創新寫傳承,以破圈謀自強。

日前,當地排演了首部小劇場漁鼓戲《今夕何夕》,80後為主的主創團隊,三位90後演員,支撐起100分鐘的劇情。「青春、時尚、回味無窮」,這是觀眾的第一感受。謝幕時,山東各地劇團專業人士起立鼓掌,棗鄉老少齊聲喝采。研討會上,多位中國戲劇大咖力薦:要送漁鼓戲走出國門,參加第六屆國際實驗戲劇節,出訪日韓等國,助力中法友誼年。

那麼,《今夕何夕》究竟有何魅力?為何能贏得農民、學生、專家不同圈層受眾的一致好評?它有何自信、底氣站上國際舞台?

站在中國戲曲地圖前看,山東濱州是個「小戲高地」,當地既是呂劇發祥地,又有扽腔、漁鼓戲、東路梆子等獨特曲種,且地域特色鮮明,各級戲麴院團不少,多次承辦全國全省小戲展演、比賽等活動,是極有代表性的地域。因此,今天,走進「小戲高地」濱州,以沾化漁鼓戲為個案,審視百年老戲的新生之路。

一出好戲 遮不住的青春洋溢

在很多人眼裡,地方戲「土氣」「老舊」「呆板」——台上儘是剛放下鋤頭的老農民,他們咿咿呀呀地唱、慢條斯理地演,那一成不變的故事、方言、老調「真該進博物館了」。

可看了《今夕何夕》,很多人驚嘆:「震撼!這哪是地方戲?」

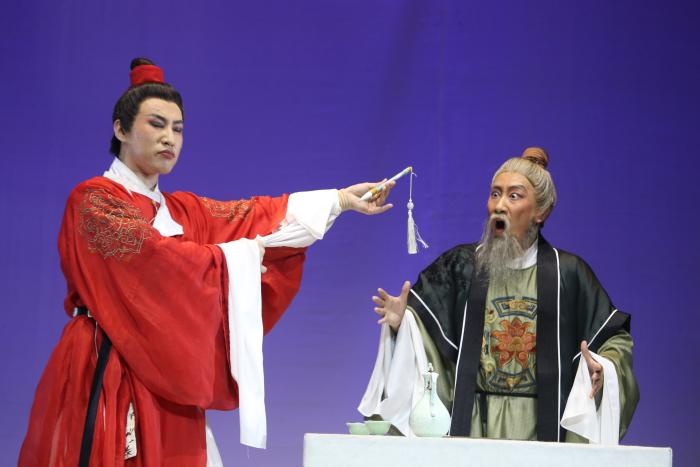

這齣戲「正青春」——編劇、導演是80後,主演都是90後。舞美簡約,光影搖曳,立足戲曲本體的同時大膽吸納了話劇、皮影、武術等元素。

這齣戲「很拿人」——故事取材於《唐傳奇·義俠》,有着強烈的矛盾衝突,劇情扣人心弦,一個個懸念推出,一次次反轉推進,讓觀眾挪不開眼。

這齣戲「能共情」——主角三人,一個曾是青樓花魁、一個是出身賊窩的書生、一個是始亂終棄的老者,三者悔過向善,命運卻讓他們再次成魔。「善惡一念間」,這讓觀眾驚呼:「如果是我,怎麼辦?」山東省文化和旅遊廳原二級巡視員劉敏點評:「這是一個通過共情使人向善的戲」。

首演現場,10位中國戲劇大咖點讃,山東省內20餘家文藝院團的150餘位同仁喝采,350餘位棗鄉群眾送上掌聲,這是《今夕何夕》的演出盛況。最具代表性的觀看感受,來自當地學生:「看這個地方戲,怎麼有種追劇、玩劇本殺的刺激?」

可如此創新,還是漁鼓戲嗎?

中國文聯戲劇藝術中心主任李小青指出:「從內核上來說,這齣戲和漁鼓戲懲惡揚善的傳統一脈相承。這是弘揚傳統美德、弘揚傳統文化的戲,對建設和諧社會特別有益,有其鮮明的社會價值。」中國藝術研究院研究員、梅蘭芳紀念館原館長秦華生點評:「在結構上致敬傳統,是元雜劇的戲劇結構」。山東省文化館原館長高鼑鑄點評:「雖然是一個歷史題材的戲,但非常有現實意義。人性一是個永久的主題。這個戲可以成為漁鼓戲的一個保留劇目。」

一種好劇 掩不住的老酒棗香

青春的模樣,卻有着古老的根。

譬如,《今夕何夕》主演王巧玉生於1998年,台下的她帶着稚氣、天真,台上呈現卻嫻熟老到。這是因為,她有着16年的藝齡。王巧玉在「呂劇窩子」濱州博興生長,從小跟着爺爺奶奶咿咿呀呀學唱,10歲時走進藝校學戲。而後,進入中國戲曲學院就讀。在北京,她不僅接受了國內著名戲曲藝術家的授業指導,還在國家大劇院、梅蘭芳大劇院等劇場飽覽佳作。因此,她有開放的心態、實驗的精神接納和呈現《今夕何夕》的守正創新。

再如,《今夕何夕》的編劇臧寶榮是個80後,2024年被授予獲「戲劇中國」2023年度人物、「山東省三八紅旗手」。她入行很早,多年隨著名劇作家王新生學習。王新生作品曾榮獲中宣部「五個一」工程獎、中國文華獎、中國戲劇獎、曹禺戲劇文學獎。臧寶榮既承接了前輩奠定的現實主義創作傳統,又帶着先鋒理念推動古老戲曲的現代化發展。她曾為漁鼓戲創作的電影《棗鄉喜事》在全國農村院線巡迴放映。

創新不失純真,先鋒不丟本味。王巧玉、臧寶榮為代表的新一代戲劇人,對老戲有着刻入骨髓的深情和理解。

漁鼓戲,是柴禾垛里的一縷鄉愁,是冬棗釀成的一壺老酒,但這個國家級非遺項目曾一度面臨失傳、絕跡。

沾化漁鼓戲劇團團長王春貞回憶,改唱漁鼓戲之前,劇團演出市場一再萎縮,演職人員炸油條,賣豆芽,養鵪鶉,賣衣服,只求溫飽。而漁鼓戲,當時被藏在柴禾垛、炕頭上,有莊稼老人偶爾唱幾聲,還惹得年輕人煩躁:「叫魂一樣……」

2006年3月,王春貞會同王永昌、王新生、孫洪林等專家,深入漁鼓戲發源地胡家營村調研、挖掘。他們發現:漁鼓戲起源於1723年(清雍正元年),曲調高亢質樸,功夫幽默鮮活,別具一格。跳出沾化做比較,漁鼓戲是全國罕有的獨特味道,更貼合快節奏的現代生活。此時,恰逢我國非遺保護的第一次熱潮,這讓重拾、重塑漁鼓戲成為可能。

2006年7月,沾化縣呂劇團正式更名「中國沾化漁鼓戲劇團」。近年,除了不斷打撈、復排傳統劇目,劇團還精心創排了《牆角》《村裡有個爛筐子》《老邪上任》等現代鄉土戲,都喜獲成功。今天,它們不止是舞台上的「奪金專業戶」,更是沾化下鄉演出時群眾的「第一選擇」。8連冠,是它在近年全國小戲展演中的成績,這個劇種還取得了群星獎、山東文化創新獎,進北京、到上海、下江南……

回頭看,《今夕何夕》之所以在短時間編排下大獲成功,其中根源之一,便是漁鼓戲它生來就有開放、包容、鮮活的屬性,從不拘泥於所謂的「原生態思維」,容易吸收、嫁接其他藝術門類優點,並從容自洽。

一個好劇團 唱得響的開放包容

一群年輕的高材生,怎麼願意「下嫁」地方戲?

王巧玉坦然作答:「別看是在小縣城,但我們有戲演啊,剛進團就能當主角。再看在北京、天津、濟南大型院團的同學們,登台當個B角都很難。我們從小學戲,將戲曲看作信仰。只要哪裏有舞台、有戲迷,哪裏就是我們的家!」

誠然,大城市文藝院團人才濟濟、前輩眾多,年輕人即使絕跡在手,也需要十年乃至幾十年的等待、磨礪。站上C位時,已人到中年了,創新、破圈的勇氣往往少了幾分。

而在沾化,人人都有戲,甚至人人都能當主角。目前,沾化漁鼓戲劇團共有36個編製人員,還有15名合同工。劇團勤於原創,還經常向外地院團「租借」,這讓演員們「忙得不亦樂乎」。創作、比賽、下鄉、進校園,人人檔期滿滿,這保證了大家藝術水平的水漲船高,成就了獎盃與口碑同在的奇蹟。

「兄弟單位來借演員,我從不攔擋,這是人家全團抬轎子,讓咱演員長本事啊」,王春貞說,他不怕此出現人才外流,這份自信來自當地財政、政策、編製的保障,也來自於劇團團結一心、青春洋溢的氛圍。

近年,不斷有中國戲曲學院、中國戲劇學院、中央音樂學院等高校師生到沾化漁鼓戲劇團蹲點調研,從不同角度審視分析這個古老而青春的劇團。在眾多論文中,有個共識:這是個活力十足、開放包容的團隊,以開放包容的經營之道踐行了守正創新。

如此「經營之道」,體現在諸多方面。

——劇團熱心「幫工、換工」,從不吝「借人借物借舞台」。《今夕何夕》之所以有全國大咖、全省同行來捧場,眾人拾柴火焰高,其中一個原因,是因為劇團善於「攢人情」「換人情」。

——劇團與成長中的青年主創「雙向奔赴」。如《今夕何夕》的導演劉軍章是文化部2017年戲曲人才「千人計劃」導演,導演作品獲全國第十一屆「五個一工程」獎,在第四、第五、第六屆全國少數民族文藝會演接連獲獎。如今他在江蘇工作,增長了開闊的眼界、創新的勇氣,正處於黃金職業生涯的上升期。

——劇團敢於創新、勤於創新,善於「積小勝為大勝」。這個劇團善於鼓勵每位成員做小創新、小探索,從一個個小成功里積累自信、經驗,最終接過重擔、實現突破。

如此,一個開放包容、極具創造性、生長型的劇團生態就日益養成。從而破解了「獎盃與口碑,場面大與資金省,專家點讃與群眾喜愛,留住老戲迷與吸引新青年,扎根鄉土與世界對話」之間的諸多矛盾。

不止漁鼓戲,如此開放、包容、團結、創新的基因,如今深植濱州各級文藝院團。近年,濱州完善「品質濱州 文藝賦能」精品創作培育激勵機制,舉全戰線之力打造更多貼近生活、貼近群眾的文藝精品。針對各劇團實際,濱州「量身定做」了一批劇種個性鮮明、魯北地域風情濃郁、以喜劇風格見長的小戲佳作。在這些接地氣、冒熱氣的「小成功」基礎上,進一步整合資源,尋求小戲的大天地。

以《今夕何夕》為例,當地項目化、清單化、具體化的機制保障起到了重要助力。2023年以來,濱州對100項重點文化活動深入謀劃、具體負責,確保了代表性項目推進過程的可操作、可落實、可評價。面對基層劇團在大型劇目創排上的人才短缺和項目資金爭取難等現實困境,濱州在全市範圍內,整合文藝資源重點突破,凝聚各院團骨幹集中攻關,形成強大合力,打破了基層院團力量單薄、形式單一、效果單調的「瓶頸」,如此才有了《今夕何夕》的精益求精。

小戲闖出大天地。在《今夕何夕》受到第六屆國際實驗戲劇節等國際舞台的邀約的同時,濱州環渤海巡演大型紅色題材呂劇《烈烈渤海紅》、啟動首屆中國(濱州)精品小戲藝術節、建設呂劇基因數據庫等行動也卓有成效。下一步,濱州將牢固樹立以人民為中心的創作導向,堅持內容為王,持續推出文藝精品力作,讓優秀傳統文化火起來、旺起來。(記者 侯寶之 通訊員 劉清春 牛成龍 張舒睿)