作者:木木

在通常印象中,深圳是一座不太宜居的城市。相較於這裏的「國計」很強大,「民生」則顯得羸弱。大家只關注搞錢,對生活品味不感興趣。尤其像福田、南山這些GDP大戶的城區,觸目盡是體現時代精神和國家形象的地標式建築,高大上的感覺無處不在,市民的生存空間彷彿都局限在赫然而立的辦公樓和社區公寓裏,並不在街巷和社區。其實不然,市井生活無處不在,只是我們平常缺乏閑適的心態,沒有留意罷了。

1

以人名命名的街道

深圳被稱作「一夜城」,城市發展的速度和規模在當今世界絕無僅有。新的道路、街區、園林層出不窮,命名方式各異,但以人名命名的比較少見。機緣巧合,筆者在住地附近發現了一條以人名命名的街道——登良路。一開始,並沒有意識到這是一條以人名命名的街道,以為「登良」可能只是為了取一個好意頭,類似「步步登高」「前程似錦」之類。後來,在南頭古城仿建的新安縣衙裏看到一塊展板,上面介紹說,南園村人吳登良出身貧寒,幼時父母雙亡,遠赴荷蘭做中餐館學徒,積攢了一點本錢後,自己開餐館。上世紀20年代初,吳登良拿出一生積蓄回家鄉辦教育,開辦了當時寶安縣惟一的洋房小學「南園小學」。除了修建校舍外,吳登良還在村邊買了10畝地,作為學校的操場。南園村人為了紀念他,在村裏立了登良碑,記載其捐資建學之事,並將操場前的馬路命名為登良路。

登良路全長3500米,大致呈東西走向,西起南園村,東至深圳人才公園。它橫穿南頭半島東半部,主要路段屬登良社區管轄。南園小學操場一帶,已闢為居住小區,名「登良花園」。登良路上設有地鐵站,與道路同名,稱「登良站」。該站是深圳地鐵2號線的車站,因臨近深圳人才公園及「蔚藍海岸」等大型住宅區,顯得十分繁忙。而登良路的得名,還有另一種說法:深圳成立經濟特區後南頭半島經過了大擴建,有關方面在修建這條街道時發現了登良碑,認為意義不凡,便以碑命名。

不管登良路實際上是怎樣得名的,有一點可以肯定,即便南園小學操場前的馬路當時真叫登良路,也一定與今天的道路格局大相徑庭。這引起了筆者極大興趣,心想裏邊一定有故事。於是,發短訊給一個在深圳市規劃和自然資源局工作的朋友,向他了解登良路及其他以人名命名街道的情況。朋友回覆說:「登良路應該是之前有個叫吳登良的華僑可能做了不少好事,所以用他的名字命名。另外,坂田那邊還有幾條用科學家的名字命名的街道,可能與華為有關。其他地方按照國家的新規定,除以前已經命名過的老地名,都不能再用人名來命名了。」看來,在深圳街道命名系統中,登良路的確有些獨特。

深圳地鐵登良站。

2

在過去與未來之間

登良路本身並不寬,也不直,顯得很不起眼。但這條東西向的小路,與數條南北向主幹道垂直相交,便顯出非凡的氣勢來。南山區是深圳市第一經濟強區,這些南北向的主幹道如一條條動脈血管,流淌着城市的活力。自西向東,區內依次有南新路、南山大道、南光路、南海大道、後海大道、後海濱路、南山中心路、科苑南路等,每一條都頗有來歷。

西端的南新路,從南頭古城正南門向南延伸,隱約構成南頭半島中軸線。當年新安縣以南頭為縣治,古城坐東朝西,前後皆臨海,分別稱前海和後海,北靠綿延起伏的山巒,南向一片開闊地。沿南新路,分布着向南村、南園村、南山村等古村落,留下了近千年市井生活的痕跡,宛然深圳城市的後院。村與村交界處,有一些「插花」式建築,一部分屬於甲村,一部分屬於乙村。村子裏的街巷,由於數百年變遷特別是近三四十年來的搭建,顯得狹窄而凌亂,不過仔細分辨仍能看出當初的脈絡。作為一個迅猛發展的現代化大都市,深圳的許多歷史記憶都被有意無意地隱藏了。或許,要真正了解深圳究竟從何而來,體會它的多元性、立體性,還需要深入到這些古村落的肌理中去。

東端的科苑南路,起始於深圳市高新技術產業園,沿深圳灣蜿蜒向南,在一幢幢特色鮮明的高樓大廈間穿梭。騰訊、阿里巴巴等超級互聯網企業入駐,深圳灣總部基地、深圳灣體育中心、深圳灣文化廣場、深圳人才公園等現代化配套設施相連成廊,顯示着特區的形象、活力和發展方向,被譽為深圳的城市會客廳。要不了多久,一個以總部經濟為龍頭,集科創、文創、金融、購物等為一體的新型都市文化區,將從這裏破繭而出。

登良路居中連接兩頭,彷彿過去與未來之間的一條通道,讓人無盡遐想。於深圳這座奇跡之城而言,這究竟是怎樣的一種貫通?它從何而來,價值何在,通向何方?為了破解這些疑問,筆者查閱有關檔案資料,但所獲不多。一是由於信息比較零散,二是有關記載偏重於政權更迭和社會變遷,很少從世態衍變、文化傳承上着墨。唯有一趟趟漫步在登良路上,從新舊雜存的建築、樹木、道路、街區中去感受和領悟。

3

「陳記三及第」解鄉愁

與深圳大多數街道一樣,登良路上通常也是一片車水馬龍的景象。大家的目光容易被街道兩旁密布的各式餐館、冰室、中醫診所、理療店所吸引,加上路沿上擺放着一排排或黃或綠的共享單車,讓整個街道充滿煙火氣。

信步走進一家招牌為「陳記三及第」的客家小吃店,店裏食客不多,進門就看見一對操北方口音的老年夫妻,顯然是常客。他們大聲地品評着面前的吃食,說這三及第湯和醃麵的味道,家裏怎麼都做不出來。受他們情緒感染,筆者也點了一碗三及第湯和一盤醃麵。三及第湯在客家小吃中製作算是簡單的,主要食材只有豬頸肉、豬潤(豬肝)、粉腸三樣,加些許枸杞葉,配上鹹菜、酒糟、白胡椒等調料。關鍵是食材必須新鮮,火候也要把握得當,才能做出清香、淡雅、鮮甜的口味。醃麵則是一種拌麵,用生麵煮熟,控乾水分,以豬油、炸蒜、食鹽攪拌均勻,加上肉沫,撒上蔥花,香味便撲鼻而來,入口嚼勁十足。

「陳記三及第」 客家小吃店。

想必,像「陳記三及第」這樣的店名,在城市的街邊小吃店裏是很常見的吧。尤其是一些歷史比較悠久的城市,比如北京可能叫「×記炒肝」,成都可能叫「×記抄手」,杭州可能叫「×記定勝糕」,香港可能叫「×記魚蛋粉」……只是在深圳這座以快節奏著稱的新城市裏,在某個不經意的時刻,從容地坐在一把簡易木板椅上,邊愜意地吃着某種也許存在了上千年的食品,邊悠閑地看着流動的街景,多少會覺得有些不真實。簡單的食材,親和的環境,來來往往的人流,在周邊形成一種隨意的氣氛,讓人特別放鬆,心思便天馬行空了。千百年來,人生如逆旅,北上南下,因時因地,演繹着城市的興衰和世事的無常。

走出小店,回頭看見綠底黃字的「陳記三及第」招牌沐浴在初升的陽光中,很醒目,也很親切。小店以本家姓氏冠名,不由生出幾分回家的感覺,口占一絕記之——

驚天大邑起南方,五嶽三山走異鄉。

萬里鄉愁何處解,街頭一碗客家湯。

4

像一本打開的小說

小吃店往東行,不遠處便是地鐵登良站。地鐵站位於登良路與後海濱路交匯處,對面是一個新近布置過的市民公園,屬於後海濱公園綠化帶的一部分。公園面積不大,但樹蔭草色濃郁,並安裝了簡單的運動器械和兒童娛樂設施。入口處的小草坪上,立有一尊金屬材質的現代雕塑,以流暢的線條為主體,灑脫奔放,飄逸靈動。雕塑右下方是一塊正方形說明牌,上題四句古體詩,平仄對仗並不工整,甚至不押韻,但樸實自然,生動傳神:

錦綉鵬城舒廣袖,迎風奏響春之聲。

揚帆踐行中國夢,和諧共舞正當時。

公園入口處金屬材質的現代雕塑。

看着人行道上或疾或緩的行人,大街上偶爾駛過的摩托車,以及身旁不時冒出的共享單車,不禁改變了深圳交通只利於駕駛不利於騎行的固有印象。的確,早些年在城市規劃建設中或多或少有一種排斥單車的傾向,認為單車是落後的交通工具,深圳要打造全球標桿城市,會逐步淘汰單車。後來才發現,對絕大多數市民來說,單車是最便捷的出行工具,世界上很多現代化大都市發展了數百年,仍留給單車一席之地。

在深圳市民反覆呼籲下,政協委員聯名提出「建設單車友好型城市」的提案,經過多年努力,除了新修的單車林蔭道,原來的人行道被畫上單車專線,車水馬龍的大街路沿也鏟出豁口供單車通行。

時髦與市井,從來是相輔相成的。汽車只有交通,單車才有生活。在每一個不起眼的街頭巷尾,隱藏着這座城市的歷史,也蘊含着這座城市獨有的韻味。

深圳作為人類有史以來最大規模的移民城市,短短40年裏從30萬人發展到2000萬人。雖說來了就是深圳人,但並不意味着這些來自四面八方的弄潮兒,沒有他們的鄉愁。只有當多種生活方式充分包容的時候,深圳的故事才算完整,才會以自己的豐富性成就一座真正意義上的大城市。否則,無論多繁華,終究有「市」而無「城」。比如巴黎,作家Kevin Kwan認為,它之所以偉大,就在於你走入每一條街道都像一本打開的小說(Paris is great because every street you walk down is like an unfolding novel.)。

5

解碼小街的大氣象

登良地鐵站往東,差不多就是登良路的尾端了。這裏以前是一片灘塗,現在卻是全城摩天大樓最集中的地區。至此,這條小街通古達今、脈動中西的大氣象,得以淋漓盡致地表達。

從古韻悠悠的南園村出發,登良路一路向東,走過曲折,走過風雨,走過煙火,通向具有無限想象空間的深圳灣。它彷彿一條悠遠的文脈,把南頭半島的歷史與現實串聯起來。在這條文脈的搏動中暢想無限未來。又看見一片煙火人間。

吳登良是華僑,千千萬萬的吳登良,成就了這條小街脈動中西的意象。闖蕩異域,千辛萬苦,又以平生所積回饋鄉梓,是中國海外移民的一個獨特現象。人才公園周邊,據說曾經是寶安偷渡香港最熱門的下水點,因為靠近珠江口,海水較淡,又不像大鵬灣常有鯊魚出沒,而且深圳灣(當時還稱後海灣)的邊防守衛相比梧桐山的陸路也要鬆一些,於是成了不少偷渡者的首選地。在過往,歷朝歷代,移民海外都是某種形式的偷渡。這些拚命偷渡出去的人,卻有着濃厚的故鄉情結。有學者分析,中國和蘇聯作為兩個最大的社會主義國家,幾乎同時走上改革之路,而中國成功,蘇聯失敗,撇開其他種種因素,華僑和港澳同胞作出了不可取代的貢獻。

一條登良路,半部深圳史。在登良路以北,還有一條與之並行的街道,名「創業路」,可以看作它的姊妹路。創業路也始於南園村,起點是村東北的南園工業園,蜿蜒抵達深圳人才公園。筆者居住的小區,恰好位於兩條街道之間。經常在周邊散步,忍不住會想,這兩條相隔不過三四百米的小街,一曰登良,一曰創業,有何寓意呢?其名,崇學向善,知行合一;其勢,開放創新,昭昭未央。也許,這便是解開深圳奇跡的密碼。

作者簡介

文史學者、專欄作家。北京大學博士,研究員。曾赴歐美多國遊學,出版論著、隨筆、遊記多部。在巴山蜀水間生活了24年,旅居北京、香港各16年,現供職於深圳。主要著作有《藏在地名裏的香港》《深圳十峰》《緣於行走》《文明之約》《走出荊棘林》《熱話題與冷思考》《激進溫和還是僭越》《恩格斯傳》等。

本文圖片由作者提供

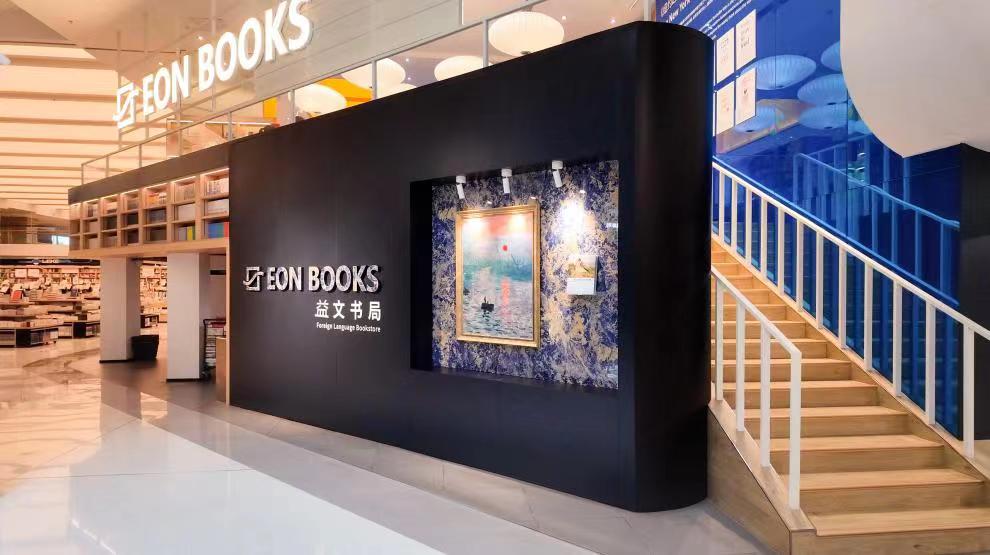

頂圖:不寬也不直,卻十分繁忙的登良路。