「五色遞嬗古彝上,若鮮若黯濃淡間」。古彩肇始於宋代磁州窯的紅綠彩,這是中國陶瓷考古界、文物界及史學界的共識。所謂五彩,即指成品的瓷皿上的紋飾彩料,主要有紅、黃、翠、紫、綠五種基本色,尤其是紅綠兩色的搭配,構築成對比強烈、鮮亮明快、古樸大方、協調統一的彩飾風格。加上鐵線描和單線平塗的工藝造型的特質,史有「美在大紅大綠,妙於古色古香」的贊語。紅綠彩首開了用毛筆蘸料進行釉上彩繪的先河,把筆繪賦彩的形象思維,第一次付諸予陶瓷裝飾實踐,這對於當時見慣了單色釉陶瓷裝飾的人們來說,不啻於一種清新的色彩視覺,一種可品可讀的形象畫圖的展示。

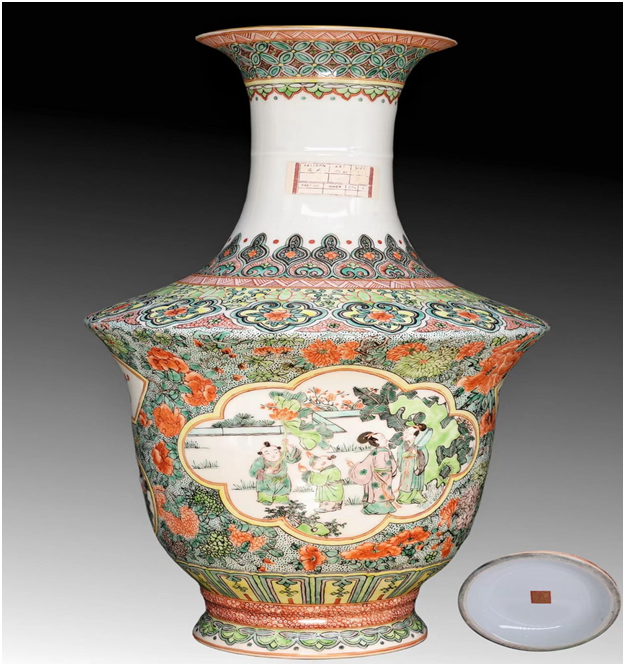

隨着歷史的變遷,特別是在明代的嘉靖萬曆年間,在景德鎮御器廠燒制的五彩瓷趨向規範和嚴謹,其紋樣裝飾飽滿,色彩濃艷秩麗,圖案幾乎布滿了整個器皿卻不失雍容典雅的皇家氣度;色彩紅綠黃紫和釉下青花鈷料相益鬥彩,諸色巧施也無損華貴高雅的官窯風韻,史譽「大明五彩」。大明五彩為完善古彩創造了必備的工藝基礎和技術條件。清朝康熙年間,聰慧的景德鎮御窯廠的陶瓷工匠們經過探索和實踐,開發了古翠這種釉上顏料,完全可以取代青花料色。這就充實了古彩的基本色彩系列,形成了獨立的、真正意義上的純釉上彩繪的瓷種—康熙五彩,也稱康熙古彩。

康熙五彩為什麼又在景德鎮俗稱古彩呢?據史料記載,在康熙晚期,受西洋銅胎琺瑯彩的影響,康熙帝敕令景德鎮燒造瓷胎琺瑯彩貢品,因此衍生出筆意雋逸、色彩粉潤、手法豐富、格調高雅的粉彩,從而成為瓷國藝術中一顆璀璨的明珠。粉彩與古彩,有資深陶瓷評論者根據二者在烤花爐溫中的不同溫差,稱前者為「軟彩」,後者為「硬彩」。許之衡在《飲流齋說瓷》對二者評析說:「軟彩又名粉彩,謂彩色稍淡,有粉勻之也;硬彩(五彩)華貴而深凝,粉彩艷麗而清逸。」隨着粉彩的興起、繁榮和盛行,粉彩瓷成為了景德鎮陶瓷業的主流產品。但是在雍正、乾隆年間,儘管粉彩瓷風頭大盛,但也有江浙滬及京津冀的一些瓷商偏好五彩瓷(康熙五彩),反不惜重金收購定製。景德鎮人依循「視前為古」的慣例,在乾隆年間把康熙五彩稱之為「古彩」,成為了具有本土文化內涵的傳統名瓷。

首先,康熙五彩由宋金時北方紅綠彩陶瓷,演變到大明五彩陶瓷,在題材上也極為考究。試以康熙窯出品的一件《五倫圖》瓷瓶為例,這件瓷瓶上以鳳凰、白鶴、鴛鴦、鶺鴒、黃鶯五禽構圖,宣揚的是「鳳為之長,飛則群鳥從之,出則王政平,國有道」的封建倫理。儘管如此,那因器施畫的造詣,那力透紙背的筆力,那於繁雜中井然有序的布局,那洋溢着紫禁城中特有的華貴氣息,都是出自古彩這剛勁的筆筆線描,出自這紅紅綠綠的塊塊色彩,反映官窯古彩雍容典雅的審美特徵。

康熙五彩冠絕天下,可謂正逢其時,康熙帝為維護政權的長治久安,注重學習和採納漢文化;在此基礎上,明末繁榮發展的版畫深刻影響了康熙瓷的裝飾選題。康熙中期的瓷畫彩繪深受明末清初畫家董其昌、陳洪綬、劉伴源、華嵒、陳老蓮、華秋岳及「四王」的影響,構圖舒展、意境深遠。古彩裝飾方面的內容也有一部分貼近社會生活,或警世寓意、或祈福求壽。如《麻姑獻壽》古彩盤,盤邊沿以紅彩繪朵蓮錦地紋,用間隔式在朵蓮之間綴以篆體「萬壽無疆」四字。盤心紅彩圈內,以無才繪一馱壇鹿車,壇以荷葉為蓋,麻姑手持如意,立於一旁,女侍扛龍頭拐杖隨其後。人物的線描方式顯然保留了「大明五彩」仕女畫的風格遺韻。

古彩是在景德鎮衍變和發展起來的,儘管有官窯製作古彩,但民間窯場也燒制古彩。但在康熙後期,兩者的風格就分化了。官窯古彩嚴謹有餘,而民窯古彩就活潑天真多了。試以珍藏於北京故宮博物院的一塊古彩《楊家將人物圖》彩盤為例,其盤口沿一周錦地紋開光裝飾,開光內繪琴、棋、書、畫圖案。盤心繪楊家將人物,構圖情趣生動、釉彩濃艷、線條遒勁,有典型的康熙民窯古彩特點。無怪乎一向推崇康熙窯的陳瀏在《陶雅》一書坦言:「康窯彩畫往往官窯不如客貨,亦一奇也。官窯力求工細,下筆不肯苟率,自所其畏。客貨信手揮灑,老筆紛披,時或有獨到之天趣,令人不可方物。」「客貨者,民窯也。」

從19世紀中葉到20世紀40年代,是中華民族史上最痛苦的時期,也是景德鎮瓷業由停滯而趨向衰落的時期,當時英、澳、德、日等國的大量「洋瓷」肆意掠奪我國的經濟市場,攫取中國的經濟、文化命脈。面對強敵的侵略,景德鎮廣大瓷業工人在極其艱難的困境中自發地成立許多與瓷業有關的行會,生產自救,繼續艱苦地維持着瓷業生產。在這段時期,瓷業最突出的成就在於仿古瓷。中國瓷器要與洋瓷抗衡,必須在瓷器質量上和製作技巧上,也就是在中國瓷器的傳統特色上一爭高下。他們憑藉粉彩、古彩、墨彩的工藝技巧,生產的仿古瓷幾可亂真,還別出新巧地繪製出一批「刀馬人」畫面,如古彩《水滸英雄》《牡丹芳魂》,粉彩《梁紅玉抗金》《岳飛大戰金兀朮》《三國演義》等等,以瓷都特有的陶瓷語言,詮釋了中華民族「貧賤不可淫,富貴不可移,威武不可屈」的氣節和情操。由於仿古瓷和美術瓷的風行,又為景德鎮造就了一批優秀的陶藝人,其中民國時期的珠山八友就是典型的代表。

新中國成立後,是景德鎮陶瓷藝術發展的恢復期,也是陶瓷藝術風格轉型期。中央工藝美院、景德鎮陶瓷學院等專業機構,為挖掘古代陶瓷裝飾技法作出了不懈努力,指明了以陶瓷的藝術性為主的發展方向,這一時期,景德鎮陶瓷藝術是一種准官窯體制下恢復和發展起來的。五六七古彩製作規整,工序嚴謹,顏色純正透明,大多數為出口作品,有手工器型與標準器型,手工器型胎體厚重,有手拉坯的痕跡,標準器型胎體薄輕,形體一樣,比較標準。瓷胎體乳與潔白兩種,景德鎮本地瓷石生產的瓷胎燒制溫度在一千三百度以上,其工藝複雜極其嚴謹,製作要求術極其苛刻,礦物顏料極其嚴格,畫法古拙極其傳統,作者需有較深的傳統功力和較全面的技術與藝術修養,費工費時,耗料耗神,生產量極微其少,比如,一個作品「有的要一年」,像這樣的功夫,充分體現了中國人的韌性、耐力和定力,這是中華民族精神的一部分。

比如,20世紀初期五彩上承康熙風貌,腹部飾主題畫,以通景形式布局,有生動的故事情節。頸部的紋飾多繪山水或翠竹、菊石之類,呼應陪飾主題紋飾,繪製工謹有度,筆意勁挺剛健,線條濃重質樸,人物臉部勾勒輪廓不敷彩色,仕女雲鬢峨嵋,修眉聊娟。按景分別填彩,以紅、綠、紫為基本色,點綴黃、藍、色彩明快,富有裝飾味,這裏介紹三位古彩藝術大家:段茂發(1900-1975),男,江西省都昌縣人。段茂發是景德鎮陶瓷學院的創建者之一,被譽為「越古騰今古彩第一人」,在景德鎮有很高的聲譽。1912年師從古彩名家馮榮昌(又名馮來福)學藝。1916年自設「茂發瓷社」,專事古彩畫業。1954年調景德鎮陶瓷技術研究所(市輕工部陶瓷工業研究所前身)。1956年調景德鎮陶瓷美術學校(即景德鎮陶瓷學院前身),傳授古彩工藝技法。段先生言傳身教,常結合自己在古彩領域探索和創作的實踐體會,言簡意賅地評古論今。

李盛春(1903-1987),男,江西省南昌縣人。1952年進入陶瓷工藝社,專工古彩裝飾。他參與「建國瓷」創作活動,其入選並榮獲甲等一級獎的古彩作品,即是享譽連連的《荷花》尺八正德大圓盤。畫面上荷葉之綠、荷花之紅,把彩料的大綠、碧綠的色相發揮得淋漓盡致。而礬紅、油紅艷麗沉靜,格外顯眼,生機勃勃。1959年,他首批被授予「景德鎮陶瓷美術家」稱號。

歐陽光(1927-2003),男,江西省新建縣人。從小隨父歐陽旭禮習學古彩技藝。20歲就在瓷苑畫壇享有聲譽。在建國瓷創作活動中,他設計的銅錢錦紋古彩西餐器,在參加東歐十幾個國家展覽中令國外人嘖嘖稱讚。1959年,他首批授予「景德鎮陶瓷美術設計師」稱號。歐陽光的瓷藝作品,具有較高的藝術品位和筆墨情趣,因而深受藏家的親睞。他的國畫均是花有花型、鳥有鳥態,頗為傳神生動;人物畫造型生動,形象誇張,注重以形寫神。

「古彩三傑」是五六七那個歷史時期鮮活的符號,從時代審美的旨准來衡定段茂發、李盛春、歐陽光三人的藝術造詣,儘管各有千秋,但也有三個共性:其一,古彩是由民間藝術滋養的陶瓷彩類,其線描的特質絕大多數源自於與景德鎮毗鄰的徽州新安版畫的刻線;其二,從事古彩繪畫的工匠們那久縈於心的家國情懷;其三,不求聞達,埋首於祖國民族文化的三牛精神,即踏實苦幹的老黃牛、不求索取的老驥牛、勇於創新的拓荒牛。

「桐花萬里丹山路,雛鳳清於老鳳聲」。只有全面深入了解中華文明的歷史,才能更有效推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展,更有力地推進中國特色社會主義文化建設,建設中華民族現代文明,是我們在新時代新的文化使命,這是時勢的必然,也是歷史的必然。(記者王娜、文圖來源:李金宇)