作者:楊宏海

20世紀30年代,從羅香林教授出版《客家研究導論》算起,「客家學」作為一門學問,已經有近百年歷史了。在此發展歷程中,「客家學」研究隊伍不斷擴大,研究機構日益增多,研究論著層出不窮。在新的歷史時期,吾輩同仁作為來自羅香林教授家鄉梅州的後輩學人,在繼承前賢的學術遺產基礎上,我們對梅州客家研究歷史作了回顧與梳理。關於客家研究的發展歷程,學者周建新教授曾經撰文大致歸納和總結為四個時期:

1.興起期(19世紀初期至20世紀初):代表性研究成果是徐旭曾的《豐湖雜記》。

2.興盛期(20世紀初至50年代):以羅香林為代表奠定了現代學術意義上的客家研究。同時,「陳寅恪、顧頡剛、羅常培和鍾敬文等國學大師們就曾關注客家文化」。

3.沉寂期與發展期(20世紀50至80年代):香港、台灣和海外地區的客家文化研究持續發展,但在「文革」前後的一段時間,「客家文化研究在大陸受到了冷落,幾乎形成空白,陷入停滯狀態」。

4.復興和高漲期(20世紀80年代末至今):逐漸發展成為一門「蓬勃的顯學」。

對周建新教授上述四個時期的劃分,筆者總體上贊同。但他疏忽了一點:客家民俗學的研究,是梅州學人在20世紀80年代初最早開展的研究方向,是為「先聲」。因為談及客家文化研究的復興,如果將其視作開風氣之先的話,可以回溯到1983年「從北京發起、吹暖至嶺南的民俗學研究熱」。當時正處改革開放初期,百廢待興,文化學術界也有復興的氣象和衝決的勇氣。包括客家文化在內的民族傳統文化開始萌芽新生,眾多海外、港澳台的客家鄉親回內地尋宗問祖,出現了「客家熱」。

1983年5月,當代民間文藝學泰斗、被譽為「中國民俗學之父」的鐘敬文教授倡導創辦了中國民俗學會;同年7月,經由廣東省民協推薦,筆者作為嘉應師範專科學校(現嘉應學院前身)的青年教師,參加了在中央民族學院舉辦的首屆全國民俗學與民間文學講習班,成為鍾敬文教授的一位「編外」門生。作為客家研究的老前輩,早在1927年就編纂出首部《客家情歌集》的鐘老,對我這位客家小老鄉熱情有加,多有指點,並寄予厚望說:「客家山歌要繼續整理,客家研究也要搞起來。客家民俗資料豐富,有很多東西可研究挖掘,希望你們努力。」

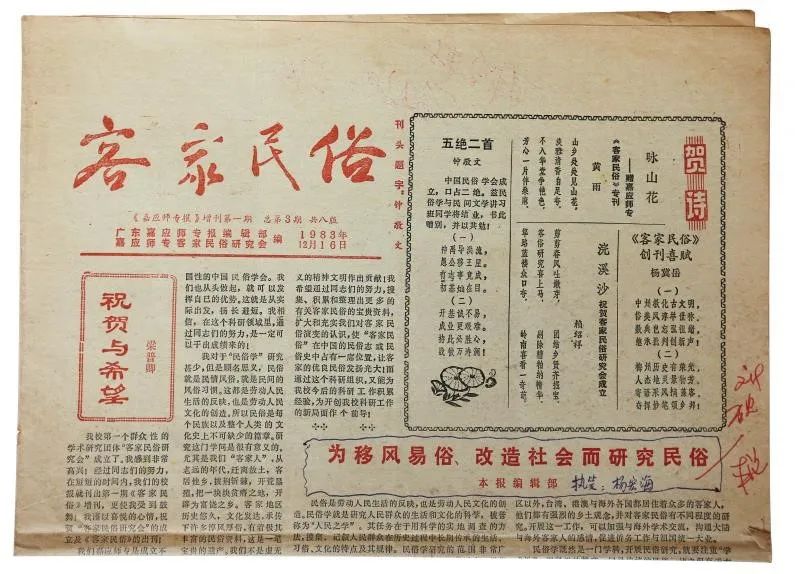

帶着鍾老的囑託,我回校後向學校與中文系領導匯報,得到領導大力支持。1983年11月13日,梅州第一個客家研究學術團體——嘉應師專客家民俗研究會正式成立;是年12月16日,《客家民俗》作為《嘉應師專報》的增刊創刊,創刊號即由鍾敬文教授題寫刊名。據著名民俗學家王文寶先生在《中國民俗學發展史》載:《客家民俗》是國內新時期最早創辦的民俗文化報刊,亦成為當時廣東民俗研究最為活躍的領域;時廣東省民俗學會副會長、客籍學者蕭亭先生更是評價道:《客家民俗》的創辦「掀起了客家研究熱」。

1983年12月16日,《客家民俗》作為《嘉應師專報》的增刊創刊。被譽為「中國民俗學之父」的鐘敬文教授,不僅題寫了刊頭書法,還在「報眼」顯要位置刊發了他的《五絕二首》。

《客家民俗》創辦後,開設了「客家風情」「客家民間故事與傳說」「民俗論壇」等專欄,內容涵蓋客家歷史文化、民間文學創作、生產、生活、居住、建築、服飾、飲食、婚嫁生養、喪葬祭祀、節氣節日、社會禮儀、姓氏族譜、宗教信仰、規箴禁忌、教育、衛生、醫藥藝文以及歷史名人、華僑歷史、僑居地社會習俗等。從而在校園內掀起一股客家研究的新風,同仁們還把研究視角迅速從民俗研究拓展到客家研究的各個領域,推出了一大批研究成果。以嘉應師專為核心的梅州客家研究一時風生水起、人才濟濟、弦歌洋洋,更帶動了福建、江西客家研究的興起並與之進行學術交流,也為爾後成立嘉應學院客家研究院打下了基礎。

誕生於校園內的《客家民俗》的創刊,引起梅州宣傳文化界的關注,並醞釀籌建市級民俗學會。1984年12月,廣東嘉應民俗學會成立,時任中共梅州地委宣傳部部長的羅濱為會長,地區文化局局長張志瑤為副會長,文化局社文科科長陳美豪為秘書長,我為副秘書長。一批梅州籍名人、鄉賢如呂志先、楊應彬、羅明、盧偉良、梁集祥、陳景文、劉錦慶、黃藥眠、杜埃、李伯球、曾昭璇、吳宏聰、吳啟彥、李慶芬、郭明、黃光正、連貫、梁普卿等俱來函或題詞祝賀。

應該指出的是,在《客家民俗》創辦及發展過程中,我與陳美豪自始至終都相互支持、通力合作。1985年,我調動到深圳市文化局工作。經內部協商,徵得嘉應師專同意,《客家民俗》出版三期後,轉由廣東嘉應民俗學會負責,由陳美豪接手具體編務,我在深圳給予協助。作為嘉應民俗學會秘書長的陳美豪,為會務工作和《客家民俗》嘔心瀝血,厥功至偉。轉眼之間,我從客都梅州移居深圳特區已38年,回望38年前在嘉應師專成立客家民俗研究會,是梅州在新的歷史時期開展客家研究的發端,為嘉應學院乃至客都梅州的客家研究奠定了基礎。

可以說,在客家民系文化之中,最具獨特性的正是其民俗特色。至今我還清楚地記得:1987年,由文化部和中國文聯主導的「中國民間文學三套集成(民間故事、民間歌謠、民間諺語)」編纂工作,在全國所有的地級市正式啟動。其時我雖然主要從事特區文化研究,但發起成立客家民俗研究會的初心不變,在深圳我帶領市民協同仁,深入民間普查採集,擔綱「三套集成」深圳卷的編纂工作;梅州同道中人羅濱、李嘉尚、廖振、陳美豪、藍鳳翔、黃火興、程志遠、黃煥新等,則擔任「梅州卷」的編纂工作(1989年作為《嘉應文學》的增刊正式出版)。如今,他們當中曾經擔任過「三套集成」梅州卷編委會的成員,大部分已作古,「碩果僅存」的黃煥新老先生,也是垂垂老矣。

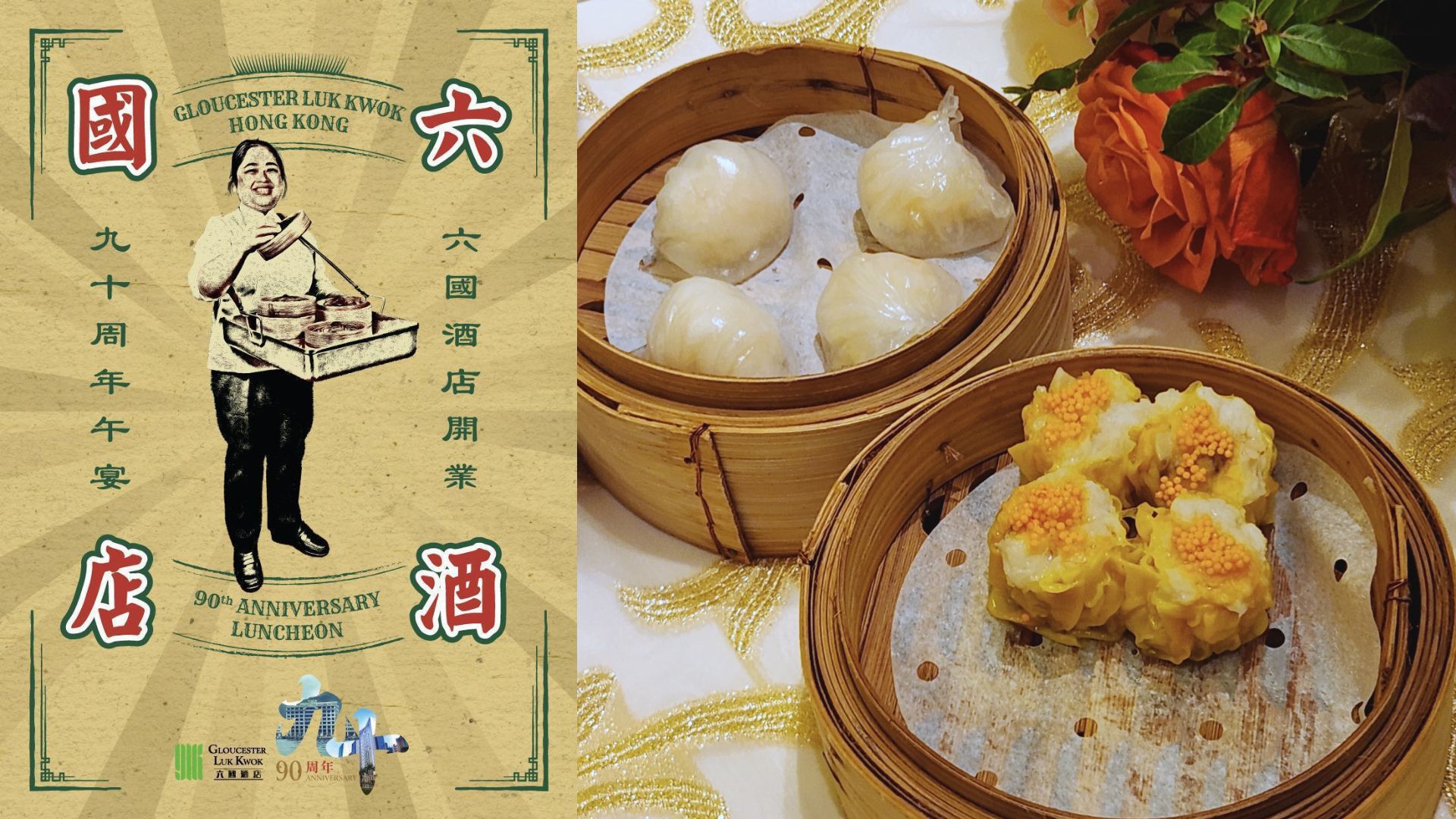

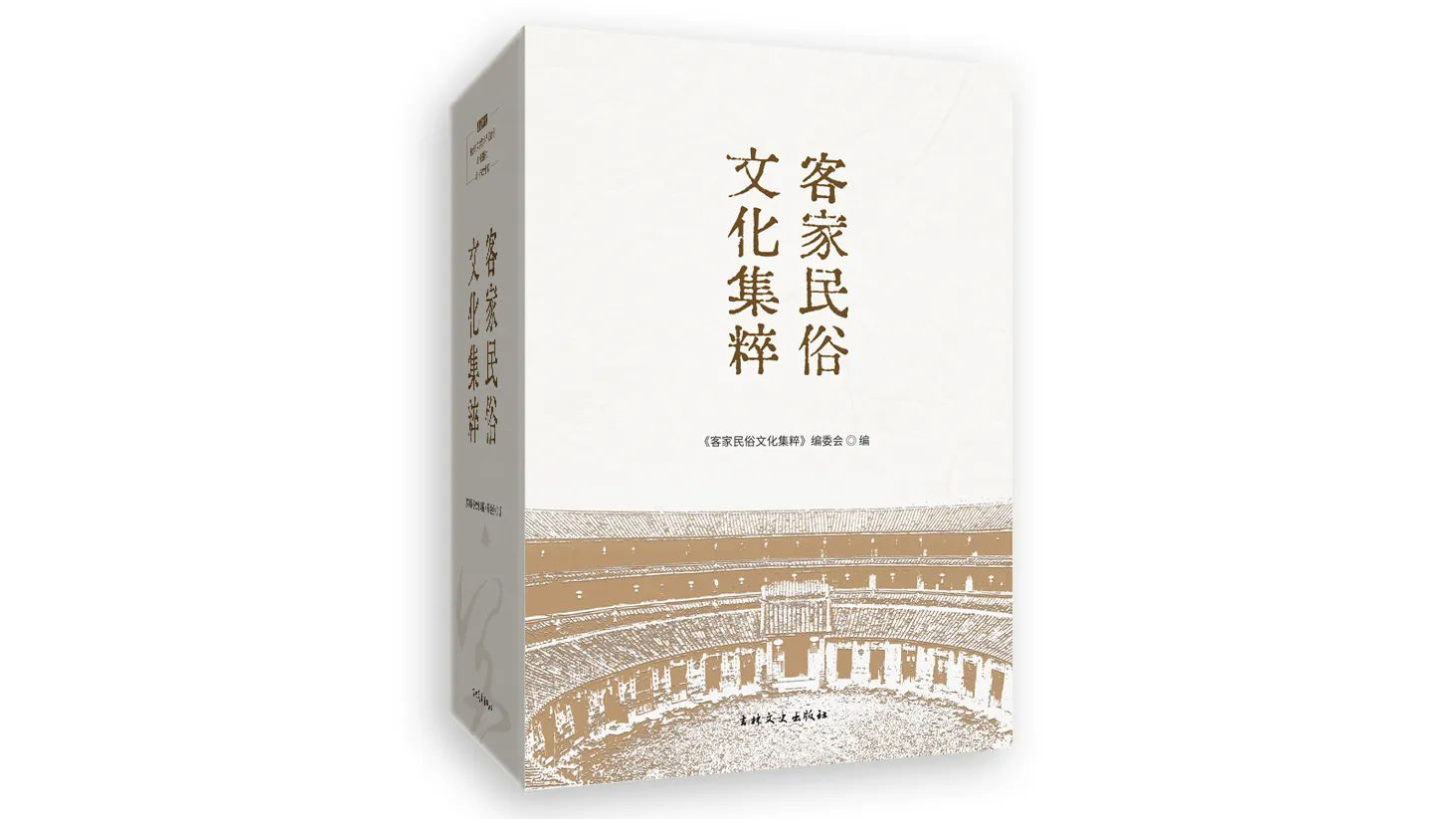

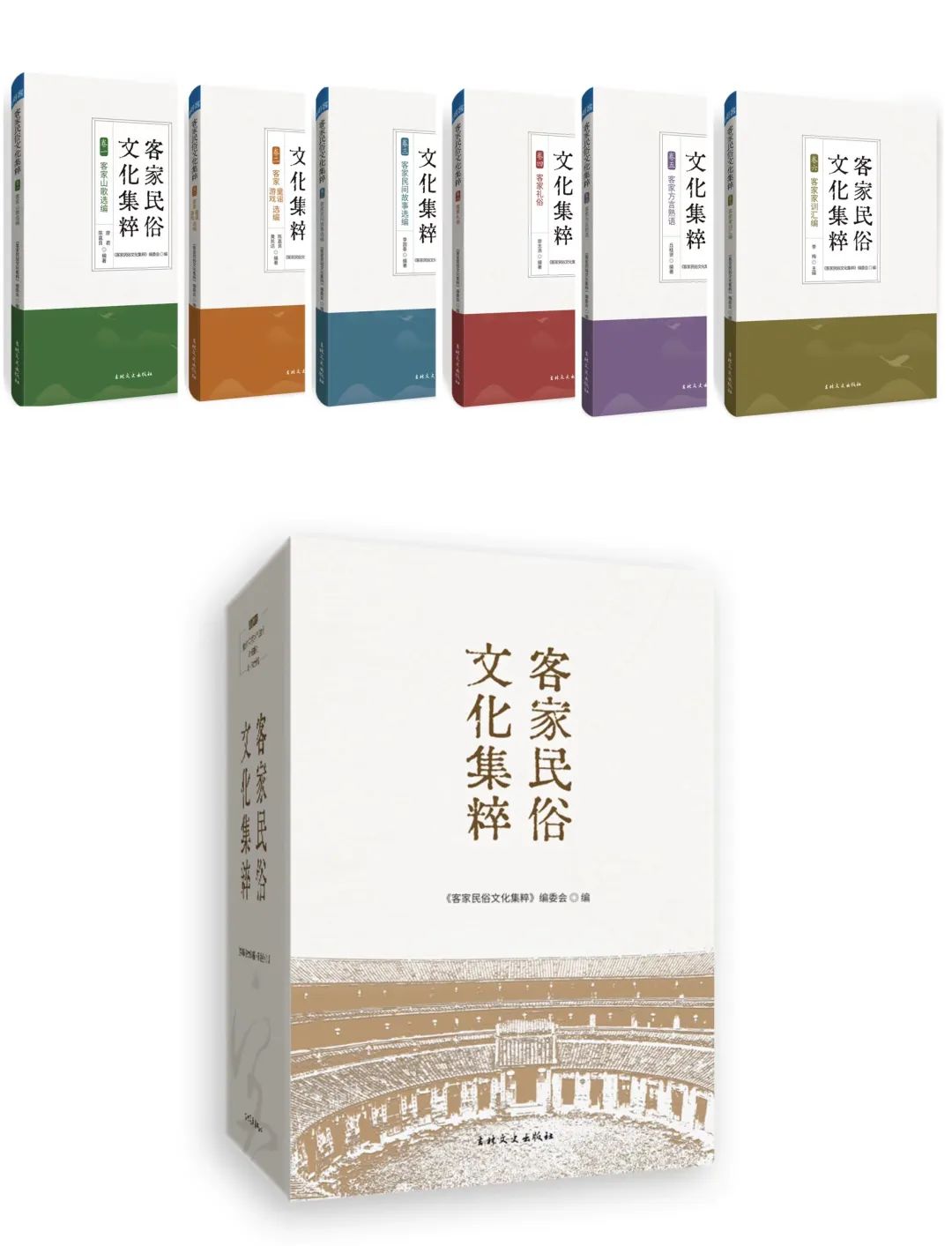

「沉舟側畔千帆過,一代新人換舊人」——是故,當今年7月,一套全新的6卷本《客家民俗文化集粹》擺在案頭時,我真的是百感交集,一時恍惚。縱覽文集之後的總體感受有三句:本套集粹,是今人對前人的賡續與高蹈;是一種今日同儕對前輩的禮讚和致敬;是對習近平總書記在2023年6月2日召開的文化傳承發展座談會上重要講話的和聲立致、桴鼓相應。

本套集粹,它不單把1989年正式出版的「三套集成」梅州卷的大部分內容納入,還大大擴展了客家民間故事、客家山歌、童謠諺語的篇幅和內容,此外又利用采自台港澳和東南亞僑居地的一手資料,增加了客家禮俗、客家熟語、客家遊戲及客家家訓等新著。

「十里不同風,百里不同俗」——民俗,是一方地域長年累月積澱形成的風尚習慣,它對人們的行為和意識起着約束作用。只是這種約束力,既不靠法律,又不靠道德,它秉承的是習慣勢力、心理信仰、傳統因襲的內在力量。中國幅員遼闊,形成了千姿百態、豐富多彩的不同民情風俗,客家民俗便是其中之一。代代相傳的客家民俗是客家文化的重要載體,是客家人為人處世的行為規範,是客家人胼手胝足、踔厲奮發的指引燈塔,是客家族群生存智慧的集體結晶,是中華民俗文化不可割裂的組成部分。

客家民俗文化種類繁多,以傳統民俗文化內涵分大致為三方面:客家物質民俗文化,以生產、交換、交通、服飾、飲食、居住等為主要內容;客家社會民俗文化,以家庭、親族、村鎮、社會結構、生活禮儀等為重點;客家精神民俗文化,包括信仰、倫理道德、民間口頭文學、民間藝術、遊藝競技等。

著名文獻學家、嶺南第一位女博學家冼玉清曾說:「欲人民之愛國,必須使其知本國歷史地理之可愛,而對於本鄉本土尤甚。所以文史學者,對於鄉邦文獻,特為重視也。」邑賢黃遵憲,在出使日本國時與他困守於興寧城的「同年」胡䂀通信中有一句對話,原文為「記閣下……有雲,吾粵人也,搜輯文獻,敘述風土,不敢以讓人。弟年來亦懷此志」。表明黃、胡兩人對搜集地方文史資料極為重視,實為吾輩榜樣。

眾所周知,贛閩粵客屬地區素有「山歌之鄉」之譽。從清代、民國到新中國成立後,生活在這裏的人們,不論樵採婦女、牧女童子,大都能唱出很好聽的山歌來,凡旅行到這裏的人們,往往岡頭溪尾,為柔揚婉轉的歌聲所陶醉,尤其是作客外鄉的壯遊人,當他們雙腳踏上鄉土,陡然從山陬水涯傳來這種鄉音,莫不為之神往,好似心頭有了無窮的滋味。清末外交家梁居實,晚年結束出使生涯回歸故鄉時曾有詩吟詠這種特別的感受:

愛國如何且愛鄉,鄉音到耳漸洋洋;

隔船更聽山歌唱,喚醒平生最熱腸。

從梁居實的吟詠中,我們可以體會到客家山歌的魅力。而客家山歌之外的其他客家民俗文化形式,也具有同樣的魅力。作為長期在這樣美好環境薰陶下的海外遊子,也同樣可以感受到客家文化在祖國民俗百花園中的獨特性——這,正是這套集粹的價值所在。我想。

因此,搜集並整理民俗文化,是推進中國特色社會主義文化建設,建設中華民族現代文明的題中之義。應當指出的是,本套叢書雖冠名「客家」,卻是以梅州客家為主體。也就是說,書中所涉及的客家民俗(童謠、遊戲、山歌、故事、禮俗、熟語、家訓)是現今梅州區域內的客家民俗。之所以選擇梅州,而不是汀州、贛州、惠州、賀州等,我想理由如下:第一,梅州是世界客都,客家人在這裏匯聚,又從這裏走向世界,是客家文化的典型代表;第二,梅州有着豐富的客家民俗,且由於歷史和現實等多重因素的作用,保存比較完整,能夠展現客家某一區域(主要在贛閩粵邊區「大本營」)的整體面貌;第三,梅州處於粵東北山區,又是全國首個「客家文化生態保護實驗區」。但在經濟相對較落後的當下,客家民俗、客家文化的開發利用、保護發展任務更加迫切。

這套集粹的出品人、策劃者以及編纂者,幾乎都是我的故雨新知。其主創團隊來自梅州市客家文史研究會,他們是梅州目前有代表性的老中青三代本土文史研究者;其中擔綱領銜的主編陳嘉良,尚屬壯年,其餘老者如李國泰,年已70;中者如黃凱達,40出頭;年輕一輩如廖志添,還是一名90後。多年來他們「板凳一坐十年冷、六本集成五年磨」之經歷,我是知曉的;其甘苦自守、涼薄自知的求學之狀,我作為過來人,亦是能深深體會到的。正如我斷言「客家山歌永遠不會消亡」那樣,梅州本土學人「搜輯文獻,敘述風土」一樣會弦歌不絕,永不闕如。

記得鍾敬文教授曾告誡我們,要把對民俗研究的目光,放在國家民族社會生活中活生生的現象上;要在清理和發揚祖國文化遺產的同時,創造社會主義的新文化。有鑑於此,我認為在「蒐集」的同時,「創造」之路將更為漫長且難走。這裡面還有很多值得探討的時代新命題:如新民俗文化與外來文化、傳統民俗文化與市場轉化的關係;新民俗文化的創造與社會主義精神文明建設的關係;新民俗文化的功能、作用,以及如何在新時期創造性轉化、創新性發展等,都是我們這些文化工作者要面對的承繼與高蹈的大問題。

同儕要繼續努力!是為序。

(作者系深圳市民間文藝家協會名譽主席,深圳市客家文化交流協會會長,梅州市發展戰略顧問,深圳大學客座教授、碩士生導師)