文 | 宋念申

摘自 | 《发现东亚》

假想一下:你生活在古代——比如明代吧。一天,打西边来了个神父,向你打招呼:“你好,我是葡萄牙人。”你怎么回答呢?你多半不会说:“你好,我是中国人”,而会说:“我是大明国人”。因为那时,“中国”还不是国家的名称。清朝以前的更多时候,中国是指相对于周边地区的中原地带,有时也指相对于夷狄的华夏集团。

那么,假如你生活在高丽王朝时期的朝鲜半岛呢?同样,你会说:“我是高丽人“,而不会说:”我是朝鲜人“或”韩国人“。如果你是个战国时代的日本人,你大概有了日本作为群岛上大大小小政权、国家总称的意识,会说我是霓虹(Nihon)国人。但是葡萄牙神父可能会有些恍惚,因为他只听说过Cipan或者Jepang,要费点力气才能把接棒和霓虹联系起来。

中国这个词出现得很早,但用来称呼我们这个幅员广大、人口众多的东亚多族群国家,是晚近的事情。否则黄遵宪、梁启超等也不会感叹中国有国无名。这个要仔细说起来,怕几本书都说不完。我们只需要记得一点,那就是中国是个不断发展演化的概念,就像它的幅员、人口和族群一样,也是不断在变化的。

现在的人们已经习惯于用近代主权国家体系中的民族国家(nation state)观念,来理解中国,可中国以民族国家面貌出现,也不过就是一百来年的事情。说中国历史悠久,当然没问题;但要注意,悠久的这个主体,其实在每个时期都有差异,不能拿现在我们有的(或没有的),去套用这个不断演化中的主体,否则会时空错乱。同样的道理,对别的国家也是一样。

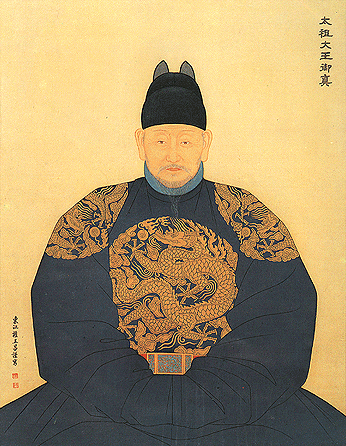

今天朝鲜半岛上有两个国家实体,朝鲜和韩国。朝鲜来自于半岛上延续时间最长的王朝(1392—1910)的名字。开辟王朝的李成桂拟了两个国名,拿给明太祖朱元璋裁定。朱元璋选了朝鲜。而再往上追,则来自中国史书中记载的半岛北部国家箕子朝鲜及卫满朝鲜。一般认为朝鲜取朝日鲜明之意。

韩国一名源自半岛南部、中国史书中统称为三韩的古代部落国家。中日甲午战争后,朝鲜王朝脱离了与清国的宗藩关係,曾短暂改国名为大韩帝国。二战后南北分裂,两个国家都宣称是半岛唯一合法政权,互不承认。因此韩国称朝鲜为北韩,朝鲜称韩国为南朝鲜。是朝还是韩,有着强烈的政治含义,不能用错。汉语中有时会看到北朝鲜或者南韩的误用,其实无论南北都不这么说。

李成桂

和半岛国家一样,早期日本的历史,是记载在中国史书上的。日本列岛政权和汉朝接触时,自称为Wa,汉廷以倭字表记。这个倭,只是当时列岛诸多小国之一。他们后来觉得倭字不雅,改为和(Wa),并以大和(Yamato)为名。大约7世纪前后,大和势力北扩至本州北部,改国名为日本(Nihon),即太阳升起之地。很明显,这样起名字,和朝日鲜明一样,是说给西边的人(也就是大陆上的人)听的。

如果日本人碰到夏威夷人,当然不能说自己来自日出之国。可见,虽是自命名,视角却在中国,是在和东亚大陆的交往中产生的。早期日本人当然也有从自己视角出发书写的身份,比如成书于8世纪早期的《古事记》和《日本书纪》。

历朝著史,都是为给政权找个神圣的权力来源,因而越溯到上古,就越是神话。据这两本书,大和政权的天皇家族一脉,源自天照大神。神话时代对日本的命名有很多种,比如丰苇原中国,或者丰苇原千五百秋瑞穗国。不过这些命名本是神话产物,也就不像日本那么被大家普遍接受。

活跃于朝鲜半岛及中国沿岸的海盗——通常被称为倭寇。

前面谈到过,东亚(East Asia)是个外来概念,本地人很晚才接受这么一个分类,并加入自己的理解,塑造身份。同样,西欧语言中的中国、朝/韩、日本(以英语的China、Korea、Japan为代表),也都不纯是中日韩的本土概念。想想,中国人啥时候自称过拆那人?那么这些概念又是怎么来的呢?

China一词,目前较通行的说法是来自梵语中Cina一词,可能是秦的音译。日本人有段时间称中国为支那,亦源于此,起初倒无贬义。欧洲与中原远隔万里,耳闻口传,一是通过印度——波斯带去的Cina;二是蒙古西征时带去的Cathay(契丹,后泛指中国,现通用于斯拉夫语系)。两个信息来源不一,以致16世纪之前的很长时间里,欧洲人不知道二者指的是一个国家。

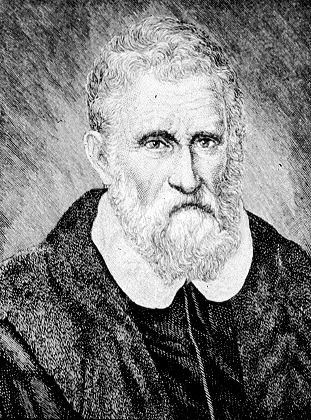

Korea和Japan,传说都由马可·波罗(Marco Polo)最早记录。他到中国那会儿,半岛正是高丽(Koryo)王朝。Korea一词在演化过程中虽有不同拼写方式,发音倒近似。风云变幻,如今生活在朝、韩的人都不自称高丽。而韩国语中的高丽人(고려사람)则成了一个特定名词,指的苏联中亚地区的朝鲜移民后裔。

当然,Korea的好处是不论朝韩,政治中性。日本在马可.波罗那里记为Cipangu。为啥这样拼?用上海话读日本国三个字就明白了。估计他是听当时和日本往来颇多的江浙人聊起的。Cipangu转到葡萄牙语,就成了Jepang,再到英语,慢慢就成了现在的样子。所以这个Japan,是欧洲语言多次转译的中国南方方言中汉字日本的读音,跟”霓虹“当然差得远。

马可·波罗

字音、字义的转化从来不只是语言变化,背后必然带入新的认知框架和意识形态。当用China,特别是用其背后那套认知框架,来讨论中国的时候,中国自身的变动、杂糅和多元性,就被西欧现代国家体系所强调的那种界限感和同质性取消掉了。特别是在处理帝国(empire)、国族(nation)、族裔(ethnicity)这些议题的时候,China和中国之间往往显现巨大的裂痕。

中国是个多语言、多族群的复合体,但Chinese仅指汉语汉字,很多语境中仅指汉族人。试图用语言文字、人种、宗教这些通行的现代标准来定义中国的努力变得无效:使用汉字和崇奉儒家的不一定是中国(比如朝鲜、越南、日本),而中国内部不都是传统的汉字儒教区(比如疆、藏、蒙)。域外学界会提出清朝是否Chinese王朝这类问题,作为学术讨论当然可以。但是20世纪以来,政治上操弄满蒙非支那,疆藏非中国,亦屡见不鲜。

无奈在主权国家体系下,China所代表的话语逻辑是唯一被接受的逻辑,有一整套科学、法律、伦理、哲学理论来为这个逻辑背书。不要说域外人士,就是国人自己,在晚清到共和国这段动荡时期,在试图糅合China话语和中国经验时,也困惑于两者间既联结又矛盾的关系。很多人试图以现代西欧标准定义中国,总不得要领。

当然,这绝不是说中国经验多么独特。正相反,变化、多元和交融杂糅,是所有国家、族群的共性。汉人、日本人也好,朝鲜、韩国人也罢,从来都不是同质的群体。明确的国族界限是近代西欧产物,但它实际也掩盖了欧洲自身的杂糅性。

西欧逻辑是在殖民扩张过程中,和殖民地社会相互碰撞冲击后逐渐塑造的,它当然吸纳了其他地区的经验,只不过最终还是要为霸权服务。同理,中国也吸纳、转化了许多西欧逻辑(比如民族主义),才成为现在的中国,只不过这套逻辑的局限性在21世纪日益凸显。

费尔南·布罗代尔

在这个意义上,如何超越China,把中国的经验汇聚成有普遍解释力的话语,实在是个大课题。把中国(以及日、韩)放在区域和全球的框架中认识,是很多人正在尝试的一个方向。法国史学家布罗代尔(Fernand Braudel)说的没有法国史,只有欧洲史;没有欧洲史,只有世界史,或许就是这个道理吧。