《1Q84》的主人公青豆,简直就是《阿Q正传》中小尼姑的亡灵。

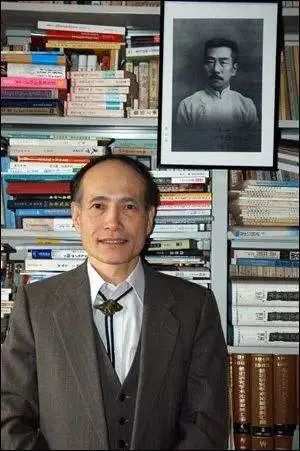

——中国现代文学及鲁迅研究者 藤井省三

01、缘起:中老年读鲁迅,青少年读村上?

2009年3月,我在上海作家协会演讲, 那天演讲的题目是 “村上春树心底的中国”, 我在此基础上加了一个副标题—— “村上文学中的鲁迅影响和历史记忆” 。 演讲以后, 听众 纷纷提问 , 其中有一位三十岁左右、自称是某大学中文系讲师的女性问道 : “在中国,鲁迅读者层是存在断裂的,不知道日本的村上读者层是否也有断裂?”

我正打算回答她:在日本,有些年龄比村上大的读者并不喜欢他,但在比他年轻的读者中,粉丝却很多,特别是二十至五十岁这个核心读者层。关于中国的鲁迅读者层的断裂,我还真不太清楚……但上面这些话还没来得及说出,旁边 的另一位女性就站了起来,用非常肯定的语气补充道:“具体一点说,四十岁以下的读者,特别是年轻女性是不读鲁迅的!”我猜这位女性 大概也是大学的文科老师。

这样看来,那天的听众中,四十岁以上的人应该是来听鲁迅的,另一半四十岁以下的则是来听村上的。也就是说,在读者层断裂这个问题上,中国的鲁迅和日本的村上的情况几乎正好相反! 但另一方面,这些年轻的大学教师原本有责任去帮助那些疏远鲁迅的大学生打破“圣人鲁迅”的观念,如果连她们也不喜欢鲁迅,那事情就不妙了。于 是,我索性说道,如果说上海的中老年愿意读鲁迅,而青少年更愿意读村上的话,我们为何不可以将鲁迅和村上置于两极,来描绘现代中国的文学地图呢!

两个月后,我开始着手进行一项研究,主题是《以夏目漱石、鲁迅、村上春树为中心的“东亚‘阿Q’形象系谱”》。

02、后现代文化的原点:村上春树

今天,鲁迅已成为东亚的经典,我们在面对“鲁迅在当代有何意义”这一问题时,又出现了另一位作家村上春树(1949一)。他继承了鲁迅的课题,并获得了东亚读者的极大欢迎。他将当代日本定位于东亚的时间和空间中,而他本人也成为东亚共同的现代文化、后现代文化的原点。

事实上,村上文学的主人公们一直都在重复着大大小小的追溯东亚历史记忆的冒险。

在1979年发表的处女作《且听风吟》里,主人公“我”在杰氏酒吧(Jay's Bar)向店长讲 述叔父在“上海郊外”“于战争结束两天后踩上自己埋设的地雷”殒命。“是吗……有各式各样的人都死掉了。不过大家原本都是兄弟的” —— 那个温情地回应“我”的中年男人“杰” 便是个中国人。

在朝鲜战争(1950-1953)和越南战争( 1960-1975) 这个中美两国激烈冲突的时代,杰在日本的美军基地工作谋生。 作者通过《寻羊冒险记》( 1982 年)中“我”及好友“鼠”与“满洲国”的亡灵对决的场面交代了杰的灰暗过去。

在前一篇的冒险故事《 1973 年的弹子球》( 1980 年)中,“鼠”是那样痛苦而恋恋不舍地告别了“杰”所生活的这个港口城市——“鼠也搞不清楚,为何他的存在会如此扰乱自己的心绪。 ”

这样,村上春树的“青春三部曲”便成为“我”及其分身“鼠”以及年长二十岁的中国人“杰”三人叙述的历史记忆。

之后的《奇鸟行状录》三部(第一部1992年出版,1997年出版文库本)追溯诺门罕事件和“满洲国”记忆,《去中国的小船》《托尼瀑谷》等系列短篇小说则表现了对中国的赎 罪意识以及对忘却历史的省察。 至于《海边的卡夫卡》(2002年)、《天黑以后》( 2004 年)等作品,譬如在香港便被理解为“呼吁日本人反省内心潜藏的暴力的种子”。

03、受鲁迅影响诞生的Q氏形象

说起来,村上春树在高中时代便爱读鲁迅作品,《且听风吟》开头一段有“所谓完美的文章是不存在的,正如完美的绝望并不存在一样”,而鲁迅在散文诗集《野草》中写过“绝望之为虚妄,正与希望相同”,或许村上是受到了鲁迅的触发。

村上与鲁迅有深刻的相通之处,尤其是阿Q形象更是村上从鲁迅那里所继承的重要主题。

村上在《青年读者短篇小说指南》中指出,自己在尝试进行严肃的文艺批评时,接触到了《阿Q正传》(1922年),“作者出色地描写了那个与自己所创造的人物完全不同的阿Q形象,浮现出鲁迅自身的痛苦和哀愁。这种二重性深深浸润到作品的内部”。村上自己也写过以“Q氏”为主人公的短篇小说《没落的王国》(1982年),之后仍继续描写了Q氏的兄弟们。

在最新出版的作品《1Q84》Book3奇数章出场的女主人公、一个受人雇佣的杀手“青豆”有着奇异的姓氏,在中国古典诗词中常用来指代和尚——这个名字大概是那个无名无姓的“阿Q”的反转吧。 青 豆读“有关 1930 年代满洲铁路的书”,谈论女性护身术时会引用毛泽东的军事思想。 最重要的是,青豆在杀死那个家暴妻子的男人后,为了缓解杀人后的兴奋,在高级酒店的酒吧诱惑一个中年白领,在与他性交时居然嗫嗫私语: “我呀,只是喜欢你的秃头! ”

怀有秃头自卑情结的阿Q调戏小尼姑,摸人家的头捏人家的脸,将自己所受的屈辱转嫁到弱者尼姑身上,对此小尼姑只能照例骂一声:“断子绝孙的阿Q!”而《1Q84》的主人公青豆接二连三地向那些DV男子们复仇,两相比较,令人忍不住猜想青豆简直就是《阿Q正传》中小尼姑的亡灵。

此外,在Book3中,除青豆、天吾之外,还有另一位主人公,那就是原为律师的牛河。这位牛河,无论在容貌性格境遇还是姓名上,怎么看都像是阿Q的直系子孙。“牛河”二字反过来就是“河牛”,用日语罗马字拼写的话便是“Kagyu”,与阿Q的“Akyu”发音很像。这种在发音拼写上的小游戏,也算是村上式的幽默吧。

《阿Q正传》是一篇短篇小说,主人公是清朝“末代皇帝时期”“未庄”的一个以打短工为生的农民,名叫阿Q。阿Q经常被村子里的人嘲笑和欺辱,但他总会用自己的逻辑来对付,“他觉得他是第一个能够自轻自贱的人”,于是便产生了一种自我满足。后来风传旨在推翻清朝的辛亥革命(1911年)要来了,看到地主老财们惊惶万状的阿Q,不禁向往起革命来。不料未庄留日回国的地主少爷们立即组织起革命兒,没给阿Q一点参加革命的机会。不久赵家被强盗抢劫,阿Q成了犯人,被抓到衙门受审,他自己糊里糊涂一无所知地被枪毙处死,而未庄的人们则兴致勃勃地观看了这一幕。

鲁迅以充满幽默的笔法描写了将自己的屈辱和失败转嫁给弱者以获得自我满足的“阿Q精神”,对中国人的国民性进行了批判,同时也展示了自己的国家论——没有基层民众的改变便没有革命。鲁迅以严厉批判和感同身受的心绪刻画了阿Q这一形象所代表的中国人的国民性,但对鲁迅来说,所谓阿Q不仅仅是占中国人之多数的下层农民,还有正处于欧化途中的都市民众,乃至包括鲁迅自身在内正在致力于民族国家建设的那些中国人。

04、通过阿Q,对中产社会进行批判

据说罗曼·罗兰在阅读《阿Q正传》法文译本时曾流下眼泪,而村上大概也是通过阿Q这一形象深刻感受到时代转换时期的小市民之生存方式,并产生强烈共鸣的。1994年6月,为了创作《奇鸟行状录》第三部,村上奔赴诺门罕事件的现场进行采访。在回国后发表的游记中,他对日本战后所形成的“市民社会”,即中产社会进行了彻底批判。

我们将效率低下视为前近代的弊端,并认为它终将导致日本这一国家走向破产,我们一直努力去尝试打破它。但我们并不是将这种非效率性的责任作为自己内在的弊端进行追究,而是把它当作外部强加给我们的弊端用类似外科手术那种单纯的物理手法进行排除。其结果是,我们的确建成了一个基于市民社会理念、具有良好效率的社会,高效率为社会带来极大的繁荣。……尽管如此,时至今日,在许多社会局面中,我们作为一种无名消耗品依旧在被安静平和地抹杀着……(《边境!边境!》,新潮社,2000年)

从作为传统帝国的清中国到近代民族国家的中华民国,再到中华人民共和国,每当中国迎来蜕变之际,总有很多人不愿主动参加变革,还有很多人欲参加而不能。鲁迅满怀激愤和同情,将这些人凝练并塑造成阿Q这一形象,并对新时代的国民性进行了探索。而在日本,村上春树认为,尽管日本人饱尝了侵略所带来的战败苦果,但他们并没有去深入拷问“自己内在的非效率性”,而是一头闯入后现代社会,“作为一种无名消耗品依旧在被安静平和地抹杀着”。村上笔下的Q氏形象便是上述日本人的一种表征,村上显然在以此探求一种内省的市民形象结构。

鲁迅的原名是周树人,用罗马字母标注日语发音的话,是“Shujujin”,而春树的罗马字母标音则是“Shunju”。仔细比较,便会发现两者十分相似。村上春树的名字大约是来自生日,即1月12日。“Shujujin”和“Shunju”的相似只是巧合,但换个角度或许可以说,这也暗示了鲁迅和村上春树这两位在东亚最受读者青睐的作家之间的某种因缘。

本文节选自