諾貝爾文學獎開獎了,提到獲獎名單,凹叔想起了一個老朋友,他就是在全球輕松賣出8000萬冊文學作品,被全世界文藝青年視為精神偶像,但他自己卻自嘲為“我是二流作家中,前幾名的那種”,這個意思,與多年陪跑的村上春樹,簡直像隔代知己。算得上——被諾貝爾文學獎傷害得最深的男人。

前一陣子,凹叔陷入了劇荒期,于是隨便挑了兩部風很大的劇來打發時間,一部是《小歡喜》,另一部是《凪的新生活》。

沒看幾集我就後悔了,這兩部劇簡直就是在卯着勁比賽,看誰能讓觀眾更窒息。

這兩部劇,一部講的是在“孩子脫一層皮,家長脫十層皮”的高考備戰期間,親子雙修過“煉獄”的故事;另一部講的則是卑微女青年的心塞日常。

雖然一個雞飛狗跳,一個憋到內傷,但不得不說,把這兩部串聯起來,便是大多數人從學生時代到長大成人進入職場、戀愛結婚這段人生的真實復刻。

我們被動地來到這個世界,被推着趕着按照社會中人類最普遍的模式去學習、工作、結婚、生兒育女,卻很少去追究到底意義何在。我們一路學會了很多混社會必備的“自保技能”,卻往往也成為了我們實現自我的桎梏。

今天,凹叔就想與大家分享一下作家毛姆與他的《人性的枷鎖》。

在這本書中,主人公菲利普也和大多數的我們一樣,隨着自己人生中出現的各種際遇,反反復復地質疑着人生到底應該怎麼過、自己究竟想要獲得的什麼、幸福和痛苦是否都是瞬間的幻象。

再反觀作者本人——毛姆,凹叔着實覺得他是個活得相當明白的人。

講真的,當凹叔拿到《人性的枷鎖》這部一百二十二章、六七百頁、一只手端着都發酸的長篇巨著之時,我的腦子里真實的發出了“嗡”的一聲,再考據一下毛姆的人物生平,他那與眾不同的浪蕩不羈使得凹叔腦子又“嗡”了第二次,所以大家不如就心疼一下我,把這篇文章看完。

《人性的枷鎖》 毛姆 著 磨鐵圖書出品

枷鎖中的菲利普

要說菲利普,還是得從毛姆本人的早年經歷講起。

在毛姆八歲時,他的母親死于難產,十歲時父親患癌去世,他被當牧师的伯父收養。伯父虛偽吝嗇、自私冷漠,從未給過毛姆任何溫情。

後來毛姆被送至坎特伯雷皇家公學接受教育,因口吃和身材矮小,他遭受到了同學的欺凌和折磨。此後他選擇放棄進入牛津攻讀神學的安排,而是去了德國海德堡大學,學有所成之後返回英國,進入聖托馬斯醫學院。

早年的這段經歷,對毛姆的創作生涯產生了重大影響,他不斷回憶心酸往事,積郁在心頭的如夢魘般的痛苦傾瀉而出,這就有了《人性的枷鎖》中的菲利普。

《人性的枷鎖》電影版劇照

毛姆自身的生理缺陷,在他筆下的菲利普身上變成了更加明確的沉屙痼疾——跛足。

在求學期間,由于殘疾,菲利普不能參加同班同學的戶外運動和游戲,他的殘疾成為同學們打趣和嘲笑的話題,他被同學故意絆倒、摔破膝蓋,被命令伸出他的腳當眾“展示”,然後在大家的恐懼與嫌棄中,他覺得自己的跛足仿佛是某種有生命意識的怪物。

菲利普變得極度敏感,他盡量避免奔跑,因為他知道自己一奔跑就越發瘸得厲害,即使平時走路,也忸怩作態,步履奇特。

在人前,他盡量佇立不動,把跛足藏在另一只腳後邊,以免惹人注目,他甚至祈求能做個全校腦子最不開竅的蠢學生,只要四肢健全行。

後來他進修醫學,在外科實習時,醫生要求菲利普脫下襪子給實習生和殘疾病人看一下,他立刻回憶起了上學時受辱的創傷,跛足的陰影伴隨了他整整一生,也是他生命之初的第一重枷鎖。

毛姆在《人性的枷鎖》中寫道:整個世界像是座病房。只見眼前排着一列長長的隊伍,人人皆肉體有殘疾,精神有創傷:其中有的身體有病,不是心脏病,就是肺病之類的;有的精神失常,不是意志消沉,就是嗜酒成性。

除了生理缺陷,菲利普的心理情感創傷也貫穿了他在從童年走向成熟青年的過程。

毛姆對于菲利普原生家庭的設置幾乎是與自己的際遇相重合的:雙親的早逝、親情缺失。這讓菲利普養成了克制的性格,他逐漸學會了沉着應付這個世界,不露聲色,他給人一種玩世不恭、薄情寡義的錯覺。他無法自由地建立感情、享受感情,唯一的出路是遠離感情。

毛姆小說《面紗》改編的同名電影

然而,對于情欲,菲利普卻又任由自己癡迷其中,似乎正是因為親情的嚴重不足,他對情欲開始進行報復性的瘋狂索取。

毛姆在小說中用了大概三分之二的篇幅描寫了菲利普跟酒吧女招待米爾德麗德的感情糾葛。米爾德麗德外表並不漂亮:胸脯就跟男孩一樣的扁平,嘴巴因雙唇狹窄、蒼白而顯得很丑。

但菲利普義無反顧地愛上了這個女人,並對她展開了激烈的追逐,縱然她無心無肝、腐化墮落、愚蠢無知、貪婪嗜欲,他都毫不在乎。

米爾德麗德一次次地背叛菲利普,她跟菲利普的朋友私奔到巴黎游玩,生下私生女。菲利普卻像對待親生女兒一樣照顧和疼愛她的私生女,他為追逐所謂的“愛情”,耗盡了父母的遺產,荒廢了自己的醫學生涯,痛苦至極時他想過臥軌自殺。

米爾德麗德對菲利普而言,是巨大的創傷也是難填的欲壑。對米爾德麗德不可名狀的思慕之情是束在菲利普脖子上的另一道枷鎖,他認為自己可能要到死才能擺脫。

菲利普也曾虔心于宗教,他在《馬太福音》上看到耶穌基督的這樣一段話:你們若有信心,不疑惑,不但能行無花果樹上所行的事,就是對這座山說,你挪開此地,投在海里,也必成就。你們祈告,無論求什麼,只要信,就必得着。

于是,他便带着滿心的赤誠和搬動大山的意志,祈望能打動上帝治好他的瘸腿。盡管下着雪,他依舊赤裸着身體跪在光禿禿的地板上,將全部力量都傾注在自己的祈禱里,带着對上帝的無限信仰,希望上帝能治好他的殘疾,但早上醒來,殘疾依然如故。

菲利普的宗教信仰破滅了。

隨後,他放棄神學,轉而追求藝術,但他親眼目睹了畫家朋友為了能用顏料將人世給予他的情感在畫布上表現出來,犧牲掉自己舒適的生活、家庭、金錢、愛情、名譽和天職,最後因饑餓像條狗一樣一名不文的淒慘死去。菲利普明白,朋友的死不僅僅是“藝術無法支撐生計”的警示,同時也映襯出了他自身的毫無匠心與不堪造就。

菲利普始終不確定自己要的是什麼,能得到的又是什麼,但是他也始終在不斷地試探,像做排除法一樣,用一次次的創傷來證明哪條路走不通的,哪些東西是得不到的。

在經歷了一番折騰後,菲利普最終選擇了與父親相同的學醫道路,與淳朴的女孩莎莉結婚組建幸福的家庭。賺錢謀生、養家糊口,偶爾惦記一下自己周游列國的夢想。

對于菲利普最後的“歸于平凡”,毛姆是這麼說的:“在人生的旅途上,非得越過一大片干旱貧瘠、地形險惡的荒野,才能跨入活生生的現實世界。”

也許向“平凡的安定與溫存”屈服就是自認失敗,但是人生本來就不是在爭輸贏的。

毛姆:枷鎖為何物,我早忘了

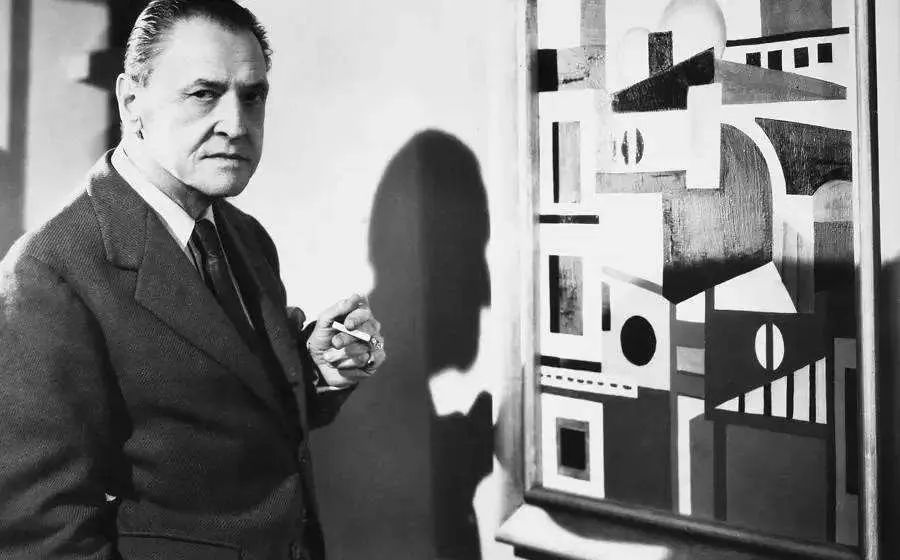

說完菲利普,我們再來說菲利普的創造者毛姆。

早年的不幸大概也能算得上是毛姆人生中的枷鎖了,但是相比于菲利普,他本人想開得特別早,所謂的枷鎖,于他而言只是早就不知道扔哪兒去了的勞什子。放飛自我、老早就活明白了的毛姆,一直活到了91歲。

首先,毛姆很愛錢,他本人也相當有錢,並且從來不吝嗇向外界展示自己“有錢”的真相和“喜歡錢”的一片真心。

毛姆總會在除了小說之外的文字作品中冷不丁扯上幾句與稿費相關的話題,他覺得寫作與金錢之間不僅不存在任何矛盾,而且一個靠寫作賺不到錢的作家,根本就沒有權利去批評一個能夠經由寫作賺到錢的作家。

比如談到自己欣賞的同行時,毛姆都是用稿費來評判的。毛姆不止一次說狄更斯:“22歲那年便每周可以通過寫作賺到22.5 英鎊了”,講到巴爾紮克時,更認為巴爾紮克用從出版商手里預支的稿費來滿足自己奢靡消費的做法沒什麼可指摘的。

在1932 年出版的《偏僻的角落》一書中,毛姆如此說到:沒有足夠的收入,生活的希望就被截去了一半。你得處心積慮,錙銖必較,絕不為賺得一個先令而付出高于一個先令的代價。我發現金錢就像第六感,沒了它,你就無法最佳地發揮其他五感。

《月亮和六便士》 毛姆 著 磨鐵圖書出品

而事實上,毛姆本人正是英國同時代靠寫作賺錢最多、並且在普通讀者中最出名的作家。

在二十世紀上半葉的作家同行中,有相當一部分終其一生也未能“脫貧奔小康”,不是一生窮困潦倒,就是像卡夫卡、佩索阿那樣,生前籍籍無名,作品終于被廣泛接受時,人卻沒了。

毛姆不僅率先獲得了財富自由,能在美國東部和法國南部買下豪華別墅、可以在倫敦巴黎日內瓦尼斯那種地方隨時隨地舉辦奢華聚會,而且還有數十部作品在歐美兩個大陸被改編為電影和舞台劇、是英國皇家文學會的會員、是牛津大學的名譽博士、還是英國女王授予的“皇家榮譽侍從”,他出入于名流的社交圈,可以像唐寧街的內閣大臣抑或走紅的電影明星那樣動不動就上新聞版的頭條。

《刀鋒》 毛姆 著 磨鐵圖書出品

當然,人富則是非多,當時的文壇對于毛姆的異議也有不少。

在毛姆最為叱吒風云的那些年頭,他的確沒有得到評論家的更多尊重,遑論推崇,這與他的寫作內容脫不了關系。

沒錯,在毛姆的作品中,你很難找到戰爭、屠殺、極權等厚重的事物,他所描繪的更多的是一種庸常的生活,他雖然經歷過一戰和二戰,卻無法讓人感覺到他是一名歷經過戰火洗禮的作家。

他筆下的主人公不用面對“生存還是死亡”這樣的抉擇,他們要思考的和我們當下的人們實際上差不多,往往只是生活、工作、家庭和愛情,誰和誰通奸了,誰家的下水道堵了等等。

而毛姆本人對于質疑的回復也是相當slay:我等待的批評家是這樣一個人,他能解釋為什麼我缺陷這麼多,卻這麼多年來還擁有這麼多的讀者。

《毛姆寫作回憶錄》 毛姆 著 磨鐵圖書出品

當批評者們還在尋摸着如何回懟的時候,毛姆已經要開始忙別的事情了,畢竟英俊但同時又冷漠、專橫的他,手頭是有一大堆爛情事要處理的。

獲得過2007年諾貝爾文學獎的女作家多麗絲·萊辛,當年剛從津巴布韋來到倫敦的時候,寫了篇小說獲得了“毛姆文學獎”,為表示感謝,當然是要搭訕一下既多金又英俊的毛姆了,于是她便寫了一封言辭懇切又略带幾絲曖昧與崇拜的信。

不久她便收到了毛姆的回信。毛姆說,首先,他與“毛姆文學獎”的整個評選無關;其次,他沒有讀過萊辛的小說,沒有什麼可對她說的。最後,他刻薄地說:“你一定經常寫這些討生活的信感謝別人吧。”

有人說這是因為毛姆沒有見過萊辛——那時候的萊辛年輕漂亮,頗有“行情”,但這也怨不得毛姆,比起女孩子,他更在意的是年輕漂亮的小伙子。

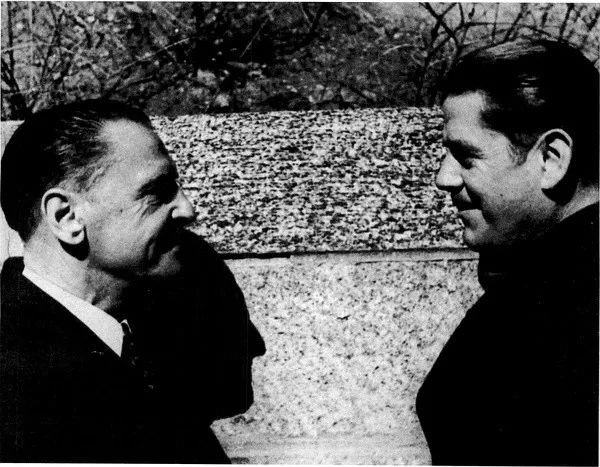

一戰時,毛姆主動請纓當上了一名前線救護車駕駛員,在一次陪伴傷員的過程中,毛姆完全不能讓一個陷入狂躁的傷員安靜下來,這時候,一位來自大洋彼岸的志願者出現了,他只用幾句話就把那個狂躁的傷員給逗樂了,他便是後來影響了毛姆後半生的杰拉德·哈克斯頓,一個二十二歲的美國人,長着一張比年輕時的毛姆還要英俊的臉。

毛姆把葉芝的詩歌像情詩一般小心翼翼地謄寫到一張带有顏色的格紙上送給杰拉德,杰拉德也成了毛姆之後長達三十年的同性戀人。

雖然有了杰拉德,但毛姆在感情上並不專一。對于倫敦社交界魅力十足的同性戀者內皮爾·阿林頓,毛姆形容他是“美味的尤物”。倫敦社交界的另一位寵兒休·沃爾波爾也是有名的同性戀者,他告訴“毛姆的敵人”弗吉尼亞·伍爾芙,在他看來,毛姆沒被“送進監獄”實在是他的運氣太好了。

毛姆和愛人杰拉德·哈克斯頓

毛姆一生不缺錢,也一生不缺同性戀人與異性戀人。這樣的人生對于普通人而言也許是贏家,而對于一個作家而言,就不好說了。

幸運的是,毛姆不用經受貧窮潦倒的折磨,還可以隨時隨地要他想要的,做他想做的。

而不幸的是,他杜絕了痛苦和絕望,所以你很難想象毛姆會像托爾斯泰那樣,在八十多歲的時候離家出走,孤獨地死在一座小站上;或者像佩索阿那樣,一生獨自在某個破舊公寓里意淫。

對于作家或者而言,“不瘋魔不成活”幾乎是顛撲不破的真理,而毛姆給人的感覺卻是舉重若輕,也算是成了“不瘋魔亦成活”的典范吧。

毛姆在法國的別墅

不論是菲利普還是毛姆,他們最終都避開了那些具有自毀性和悲劇性的“偉大”人生選擇,挑來挑去,選了讓自己能舒服些的那一個。

對于《人性的枷鎖》,很多沒有讀過的人也都聽說過那個著名的“波斯地毯”的梗,這個梗在後來被誤傳得相當具有正能量:人生的意義就像克朗肖送給菲利普的那件波斯地毯一樣,圖案式樣單調或絢麗,編織粗糙或精細完全取決于我們自己。

人們聽了之後,恨不得登時就開始動手創造美好生活。

但事實上,這張“波斯地毯”的真正意思明明是勸我們放棄抵抗,在小說中,菲利普在經歷了各種生活磨難和精神幻滅後,終于認識到:生活並不比一張波斯地毯上的圖案花紋更具有任何意義,人只有摒棄幻想,才能最終成為內心平和、無所癡迷的自由人。

人生本就沒什麼意義了,那就盡量讓自己舒服一點。