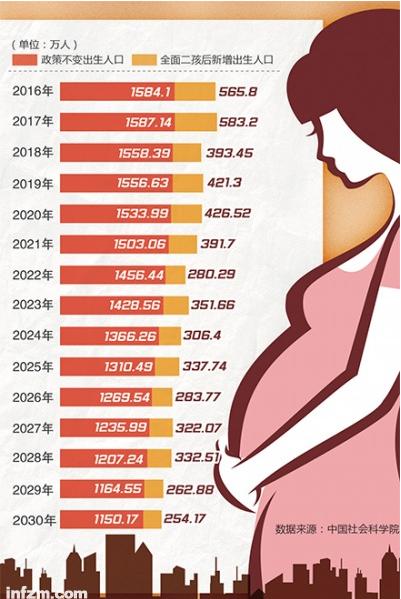

全面二孩后出生人口規模預估。 (CFP/圖)

原標題:“中國未來人口超不過15億”

“二孩”政策出爐內情

決策者調整人口政策三原則:一是新增人口不能大起大落;二要保持人口結構均衡,實現一對子女替換一對父母;三是政策調整“軟著陸”,不發生社會動蕩。

“未來中國人口會不會突破15億?”是政策調整決策中的重要考量。“經過高、中、低方案反復測算,未來中國人口不會突破15億。”

“出臺鼓勵生育的政策,也屬于生育政策的不斷調整完善。”

2015年10月29日,中共十八屆五中全會公報決定,實施普遍二孩政策。中國從1980年開始,推行了35年的城鎮人口獨生子女政策真正宣告終結。

公報中提到,“堅持計劃生育的基本國策,完善人口發展戰略,全面實施一對夫婦可生育兩個孩子政策,積極開展應對人口老齡化行動”。

一項對國家影響深遠的政策是如何出臺的?

“可能政策要變了”

2014年“單獨二孩”公布實施后不久,一個課題委托“啪”地落到了中國社會科學院人口和勞動經濟研究所研究員王廣州身上:繼續研究“二孩”。彼時,民間對今年能否全面放開二孩還有頗多猜測,而委托王廣州做這個課題的正是當時不對外表態的國家衛計委。

他的研究課題組需要弄清關于全面放開二孩的諸多問題,包括“單獨二孩”成為生育政策后,以及實行“全面二孩”政策后,中國會增加多少人口。與此同時,還有另一隊人馬也在做同題研究,領頭人是中國人民大學社會與人口學院院長、中國人口學會會長翟振武。兩個團隊要各行其是,不能相互“看答案”,而且得對外保密。

這不是他們第一次這樣“背對背”同時做“二孩”課題。2013年5月,“單獨二孩”政策公布前半年,原國家計生委就委托翟振武、王廣州兩個課題組,“背對背”做實施方案研究。此外,今年還有衛計委課題組,其中一個課題是研究聯合國最新的人口預測中,怎么預測中國的人口。

兩會之后,王廣州在工作筆記里陸續記下了一串日子:4月9日、4月15日、4月29日、5月11日、5月23日、6月10日、7月10日……那是他參加課題組匯報或方案討論會的日子。到會的有十多位衛計委、國家統計局官員,及少部分數理人口統計專家。

7月10日,國家衛計委在新聞發布會上第一次透露——在全面放開“二孩”方面,“目前正在抓緊制定相關規定”。之前在全國兩會期間,國家衛計委科研所所長、首席研究員馬旭說的還比較保守:“全面放開二孩預計在今年不會搞區域性試點”。

兩番發言相比較,官方口徑日益明朗化。南方周末記者翻閱各省衛計委官網發現,整個7月,國家計生委赴各地調研十分頻繁,7月5日去陜西,7月13日到山東,7月16日在山西……調研的重要主題是:“單獨二孩政策執行得怎么樣?”

基層計生工作者們也能一葉知秋。“雖然來調研的領導沒直接說要放開二孩,但可以看出一些端倪,計生干部也罷,基層也罷,都估計政策會全面放開。”安徽省計生委副主任高俊文告訴南方周末記者,最近兩年,國家衛計委來了安徽好幾次,翟振武等人口學家也曾到安徽開座談會。

高俊文參與了國家衛計委的座談會和課題研究,并在安徽省做了一些調查。據他介紹,安徽“單獨二孩”政策實施一年多以來,領取單獨二孩生育證的家庭有近5萬,出生人口為2.5萬。

“安徽的(單獨二孩)實例充分說明了政策并非是決定生育意愿的主導因素,順應生育觀念、有序放開‘口子’,并不會造成生育堆積現象,”高俊文在他寫給國家衛計委調研小組的材料中這樣寫道,“2016年是(放開‘二孩’的)最佳窗口期……請中央英明決策。”

除了調研討論之外,還有一些調查像派發“問題小卡片”一樣默默地進行著。今年暑假,北京大學人口研究所教授穆光宗,就接到中央辦公廳征詢生育政策意見的要求,請他就“二孩”政策推行后需要哪些配套措施提出建議。“當時我感覺,可能政策要變了。”他告訴南方周末記者。

“拍板的是黨中央”

許多個課題研究報告擺在面前,而使得決策者改變計生政策的真實邏輯是什么?

國務院參事、前中國人口與發展研究中心主任馬力親歷了整個決策過程,人口發展及計劃生育政策的重大決策和2004年國務院《中國人口發展研究報告》的撰寫。

在她看來,生育政策并非一成不變。1978年實行“獨生子女”政策;1982年出臺農村第一個是女孩的還可以生第二個孩子,“一胎半”政策;6個省相繼出臺農村普遍二孩政策;2000年出臺夫妻雙方均為獨生子女的可以生育第二個孩子的政策,放開“雙獨”;2013年實施夫妻雙方有一方為獨生子女的可以生育第二個孩子,放開“單獨”;此次“全面二孩”政策,意味著城鄉生育政策并軌。未來,隨著人口形勢的變化,生育政策還要不斷調整、完善。

人口政策的調整箭在弦上,而發箭時間則經歷了無數討論。

“調整國策哪有那么容易?這是很多部門共同決策的結果。”一位計生系統的廳級官員向南方周末記者透露,對于何時放開“二孩”,衛計委內部和地方政府也有不同聲音。“開明的官員希望積極調整政策;但地方上也有少數官員顧慮到人多影響平均經濟發展水平;而且傳統文化根深蒂固的地方超生的人多,大家對政策放開的擔憂會多一點。”

在中央決策層中,有人曾對計生政策的調整表達過好奇和期待。一位衛計委人士還告訴南方周末記者,某位時任中央領導甚至曾當面問過衛計委主要負責人:“二胎什么時候放啊?”

“國家衛計委實際上是在推動全面放開二孩的,他們做前期調研和準備,而決策權在中央手里——中央問的時候,你得說清楚,明年放開(二孩),會多出多少人來。”上述廳級官員說。

從衛計委委托科研團隊所做的研究,可以略窺決策者關注重點的變化軌跡。

中國人民大學人口與發展研究中心教授陳衛是翟振武團隊的成員。據他回憶,中國人民大學的研究2007年就在原國家計生委支持下啟動了,“最開始是調查了解中國育齡女性的生育水平、生育意愿等等,做了很多方案和測算”。“我們的思路是城鄉統籌、逐步放開,也就是說,先放開‘單獨二孩’,再全面放開‘二孩’”。

2010年,中國社科院重大課題——“中國生育政策調查定量研究”啟動。該課題負責人王廣州對南方周末記者回憶,這項研究是為了求證當時的一個主張是否成立:“全面放開‘二孩’不可行,‘單獨二孩’也要分步驟”。經過大量數據測算,他在2012年發表了論文,結論是“全面統一放開是可行的,先放開‘單獨’也是可行的,實在不行,就分開放”。

一份“時間表”似在計生系統內部形成。2013年8月,衛計委內部人士就曾向媒體透露了“二孩”政策時間表——“單獨二孩”最早2013年底試行,到2015年,即“十二五”結束后,實行“全面二孩”政策。

馬力強調,在“十三五”規劃開局調整政策“是最好的”。她認為,計生政策從“單獨二孩”快速過渡到“普遍二孩”是調整完善人口結構的需要,中國人口已從以數量為主要矛盾,轉變為以人口數量、結構、素質、分布等人口發展問題共同作用,尤其是老齡化社會加劇、勞動年齡人口減少、出生人口性別比失衡等人口結構問題日益凸顯。

“人口數量和人口結構,手心手背我們都想要,”她說,“2000年中國就進入了老齡化社會,但與其他發達國家不同的是,人們的生育意愿沒有根本改變,因此那時要繼續實施穩定低生育水平的生育政策……經過這十幾年,人們的生育意愿發生了重要轉變,現在重點是要使人口結構、人口素質、人口分布能均衡發展”。

據她介紹,決策者調整人口政策有三個原則,一是切忌人口大起大落;二是總和生育率保持在1.8,逐漸走向“更替水平”,實現一對子女替換一對父母,保持人口結構穩定;三是生育政策調整采取漸進式,避免發生社會動蕩,以實現“軟著陸”。

馬力告訴南方周末記者,此次全面放開二孩受益人群9000萬,預測生兩孩人數約2000萬左右,分5年釋放,第一年較少,此后逐年遞增,年均多出生400萬左右,先每年出生1600萬,高峰時年出生將超過2000萬人口。

馬力說,現在增加的出生人口,到2035年左右,正好趕上中國人口紅利窗口期關閉,而這些孩子陸續成長為勞動年齡人口,可彌補大幅下降的勞動年齡人口,延緩勞動年齡人口年齡中位數提高的速度,減輕勞動年齡人口的撫養負擔,緩解老齡化社會的壓力。”

在中國社科院人口與勞動經濟研究所所長張車偉看來,在新背景下中國經濟增長要保持6.5%的速度,不能說放開二胎會提升經濟增長率,“但顯然長期來說對經濟發展有好處”。

最大顧慮是怕人口失控

“決策的過程經過反反復復的測算”,馬力介紹,“利用各種方式,包括國家衛計委‘人口宏觀管理與決策信息系統’的人口預測模型,為生育政策進行多方案預測。目前巴西、印度、土耳其和肯尼亞等國已引進中國的這套系統。”

陳衛曾參與過“人口宏觀管理與決策信息系統”的研討,據他介紹,通過輸入各種參數,它就“可以模擬預測未來長期的人口變化,最長可做400年”。“我們可以通過輸入多種方案,比較不同的結果,哪一步先放,怎么放比較好”。然而,該輸入哪些基礎數據,有賴于學者的研究判斷。

人口普查中的總和生育率到底是高了還是低了?生了一個孩子的人,有多少人想生第二個?馬力回憶,這是人口學家們吵得最激烈的問題。

這兩個問題直接決定后面的問題:放開生育是否迫在眉睫?以及,未來中國人口會不會超過15億?

馬力說,“總和生育率”是政策調整決策中爭議最大的問題;“有多少人想生第二個孩子?”是決策難點;“未來中國人口會不會突破15億?”是決策中的重要考量。“經過高、中、低方案反復測算,未來中國人口不會突破15億。”馬力說。一位參與決策但不愿具名的學者表示,決策層最大的顧慮是怕人口失控。

決策重要的參數是總和生育率,即一個國家或地區的婦女育齡期間,每個婦女平均生育的子女數量。已退休的原國家人口計生委科技司司長肖紹博在向南方周末記者詳細解釋什么是“總和生育率”時,用了一個比喻:“它好比我們開車時的速度表,顯示的是車速的快慢高低”。

第六次人口普查(以下簡稱“六普”)顯示,中國的總和生育率為1.18。而2.1左右的總和生育率才是實現和維持代際更替的基本條件。是否應該取信這個數字,出生漏報的影響到底有多大?各路學者誰也說服不了誰。

王廣州還列出了另外一些問題:采用的預測模型、參數是否科學和符合實際?全面二孩新增出生人口規模是多少?人們的生育意愿是多少?40歲及以上育齡婦女生育的比例到底是多少?但由于統計部門未曾提供人口普查的原始樣本數據,統計研究變得很艱難,“很多數字都是糊涂賬,觀察存在一定偏差。”王廣州說。

陳衛認為,關于中國的總和生育率有多低,目前也分為兩派,一派是“適度的低生育率派”,他們普遍認為中國目前的生育率約為1.6。

另一派則是“極低生育率派”。穆光宗屬于后者,他認為,國家統計局普查的數據雖存在漏報可能,但不影響中國已經進入超低生育率陷阱的整體判斷,“一開始是政策性的超低生育率陷阱,現在是內生性的超低生育率陷阱了”。

陳衛則屬于前者,他提出的佐證是:通過把2010年的人口數據回推十年,比較2000年的人口數據,人數最懸殊時,個別年齡后者比前者多出200多萬人,“只有在大規模國際遷移的情況下才有可能發生,但中國的國際遷移又是比較封閉的。”他說,這意味著至少有200萬兒童在出生時存在漏報。

為了核實數據,中國人民大學團隊曾到各省公安系統和教育系統去調研,通過兒童入學人數來倒推,甚至直接跑到小學校去,隨機抽出一個班的花名冊來點人頭,“看看是否存在數據偽造的可能”。他們在充分調研和各種數據的比對研究基礎上,認為中國目前的總和生育率是1.6。但他們發現,即便在系統中錄入1.6的這個較高值,甚至更高值,中國未來的人口峰值也超不過15億。

這可能是導致這次中央領導拍板放開“二孩”的最重要的數據之一。

人口學的江湖

不止當下的人口學家受困于統計數據,肖紹博回憶,2000年五普初步結果公布時,1.22的總生育率也讓人口專家們的主張一分為二,“一邊說相信,要及時放寬政策;一邊說不相信,要再搞調查,調整政策千萬別急”。于是,又是“十多年慎而又慎的研究”。

“應該老老實實承認,現在(放開‘二孩’)就是晚了。五普后不久,就有人提出積極調整生育政策的建議,我也曾提過同樣意見,但不起作用。”肖紹博說,“從學術來講,就是因為對五普數據的懷疑和爭論拖延了時間,這是妨礙生育政策及時調整的一個重要原因。”

在他看來,參與計生政策研究和調整的主流人口學家,大都是數理統計學出身。他們相信統計數據,但對從個案中體現出的社會生育愿望的變化,不太敏感。“一直到‘單獨’政策出來兩年,預計的生育小高峰沒出現,害怕生育政策稍一松動就會導致決堤的思維慣性才被打破”。

王廣州是典型的“數理統計派”,但他篤信“我們研究是什么、為什么和發展趨勢時,必須有理、有據,不能拍腦袋,因此必須得有數學工具……只是常有人錯誤地用了數學工具”。

人口學界的分歧,遠比“數據派”和“非數據派”這樣涇渭分明的劃分更復雜、多元。其間既有同氣相求抱團上書,亦有單槍匹馬自成一派,他們有不同的學術主張,對計劃生育政策表達收緊、維持現狀、放開甚至取消的態度,彼此時有論爭。

“在單獨二孩生育政策出臺前后,即便獲得的信息越來越充分,但無論參與承擔國家衛計委單獨二孩研究的團隊,還是其他人口學者,對中國生育政策調整,都存在不同認識,研究結果也有嚴重分歧,”王廣州說,“吵架很正常。”

2014年最富有戲劇性的一次人口學者“吵架”,對壘雙方是中國人民大學人口資源環境經濟學教授侯東民和約翰霍普金斯大學生物統計學博士黃文政。侯東民認為計劃生育不該放開,中國人口不是太少,而是太多,反對放開生育政策;黃文政認為“中國現在人口老齡化就好像一個下坡的車”,繼續獨生子女政策,就是踩油門。

侯東民對南方周末記者坦言,他知道自己“現在不是主流的”,但他仍在2013年“單獨”政策公布前,給衛計委寫了一份報告,主張“不要錯失本世紀低代價減少中國人口的歷史機遇期”。政策法規司的工作人員給他回電話,禮貌地表示已經收到,“我知道衛計委已經在籌措放開二孩了……但該表達還是要表達”。

2001年,中國人民大學教授顧寶昌與復旦大學教授王豐牽頭組建了“21世紀中國生育政策研究”課題組。14年來,他們多次提出調整中國生育政策、放開二胎生育的建議。2004年6月,曾主持過十年計劃生育工作的時任原國家計生委主任、全國人大常委會副委員長、中國人口學會會長彭珮云還提議,讓學會在保定召開研討會就他們的建議開展專門討論。

主張“自由生育、自主生育、不限多胎”的穆光宗,在1980年代初,還與喬曉春等教授合著過《超載的土地:二難境地的中國人口》,那時他也是從人口控制的角度去思考人口問題。1990年代初,他開始思考中國生育率下降的代價,并提出“人口計生改革須還權于民”的思考。

2004年10月,他曾在《學習時報》發表文章,提出“獨生子女家庭本質上是風險家庭”“中國人口問題與其說是增長型問題,不如說是體制型和政策型問題”。他因此受到彭珮云的關注,彭邀請穆光宗和一些青年人口學者到自己家座談。

“計劃生育不可能取消”

2014年9月,原國家計生委人口專家委員會委員梁中堂終于出版了他的論文集《中國生育政策史論》,書中有諸多他對計劃生育制度脈絡的反思。他寫道:“做了二十多年的人口和計劃生育研究工作,最近才明白計劃生育實質上是工業革命以來科學技術和社會進步給人類提供的一種新的生活方式。……但是,即便如此,國家也只能鼓勵和倡導,而不能以政策和法律的形式,強制公民只能生幾個,不能生幾個。”

馬力告訴南方周末記者,“堅持計劃生育基本國策,現在鼓勵“按政策生育”,未來當人們的生育觀念發生根本轉變時,出臺“鼓勵生育”的政策,也屬于生育政策的不斷調整完善。”

11月4日,中國人口學會組織了一場政策與發展座談會上,曾主政國家計劃生育工作十年之久的彭珮云也來到了現場。她說:“這些政策關系到廣大人民群眾的切身利益,是調整完善生育政策的重要一步,它終結了30年來控制人口增長的政策,轉到人口長期發展道路上”。

她不諱言對計劃生育歷史教訓的評判問題,“現在很多人在關注對計生歷史經驗教訓如何評判,很多人從根本上否定計生。我作為一個親歷者,不得不思考,我認為評估應在認真研究的基礎上展開民主討論,形成大多數人認可的結論。”

關于未來,彭珮云對計生部門的轉型期待是,“把計生工作理念從嚴格管控人口數量,轉變到為育齡群眾提供優質服務上。”馬力提出,隨著“二孩”政策的放開,過去計劃生育管理主要以處罰為主,現在要逐漸轉為以鼓勵為主,制定服務型政府的政策。如制定對失獨家庭提高經濟補助,社區定期巡視、照料,失獨父母優先進入公立養老院等政策。

肖紹博提議,國家在全面放寬二孩生育政策的同時,三十多年來計劃生育實施中打造出來的“橫到邊豎到底”的計劃生育網絡不應閑置,而應轉型為家庭服務業的骨干,工作重點從控制人口數量和提供避孕節育服務,轉為積極應對老齡化,特別關注計劃生育家庭。

(南方周末記者李微敖對本文亦有貢獻)